Обеспечение иска в гражданском процессе: судебная практика

Перед изучением Обзора рекомендуем предварительно ознакомиться с его оглавлением.

I. Основные положения о применении обеспечительных мер в гражданском процессе

I. Основные положения о применении обеспечительных мер в гражданском процессе

В соответствии со статьей 139 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) по заявлению лиц, участвующих в деле, судья или суд может принять меры по обеспечению иска. Обеспечение иска допускается во всяком положении дела, если непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.

Поскольку статья 139 ГПК РФ допускает обеспечение иска во всяком положении дела, обеспечение иска возможно и в ходе подготовки дела к судебному разбирательству (пункт 12 части 1 статьи 150 ГПК РФ, пункт 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 N 11 “О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству”).

Принимаемые судом меры по обеспечению иска должны отвечать целям, указанным в статье 139 ГПК РФ, и в соответствии с частью 3 статьи 140 ГПК РФ должны быть соразмерны заявленному истцом требованию.

Перечень мер по обеспечению иска, содержащийся в статье 140 ГПК РФ, не является исчерпывающим, в связи с чем судом могут быть применены и иные меры, отвечающие целям, предусмотренным статьей 139 ГПК РФ.

Обеспечение иска представляет собой одну из гарантий защиты прав для лиц, обратившихся за судебной защитой, которая направлена на реальное и полное восстановление их имущественных прав в случае удовлетворения требований. Данный институт защищает права истца на тот случай, когда ответчик будет действовать недобросовестно или когда вообще непринятие мер может повлечь невозможность исполнения судебного акта.

Закон не определяет круг доказательств, которые должно представить лицо, заявившее ходатайство об обеспечении иска, и предусматривает, что само по себе существование как реальной, так и потенциальной угрозы неисполнения решения суда или затруднения его исполнения в будущем является основанием для применения обеспечительных мер.

Поэтому, заявляя ходатайство о принятии мер по обеспечению иска, участник процесса (как правило, инициатором обеспечения иска выступает истец) должен представить доказательства, подтверждающие существование угрозы неисполнения решения суда, связанной с действиями ответчиков, и необходимость применения мер по обеспечению иска, поскольку меры по обеспечению иска принимаются лишь в случае, когда существует вероятность неисполнения или ненадлежащего исполнения ответчиком будущего решения.

Оценка же обстоятельств, вызывающих необходимость применения мер по обеспечению иска, является прерогативой суда (судьи), разрешающего спор, который разрешает данный вопрос в зависимости от наличия у него оснований полагать, что в случае непринятия мер по обеспечению исполнение решения суда может оказаться затруднительным или решение суда окажется невыполнимым.

Таким образом, установленный процессуальным законом механизм установления мер по обеспечению заявленных в суде требований используется, прежде всего, для защиты интересов истца. В то же время при регулировании вопроса о принятии обеспечительных мер учитывается принцип соблюдения баланса интересов сторон, законодательством предусмотрена также защита интересов ответчика.

Так, согласно части 1 статьи 143 ГПК РФ по заявлению лица, участвующего в деле, допускается замена одних мер по обеспечению иска другими мерами по обеспечению иска в порядке, установленном статьей 141 ГПК РФ.

Замена одних мер по обеспечению иска другими происходит не только тогда, когда ранее установленная мера обеспечения иска не защищает прав истца и не может гарантировать исполнение решения в полном объеме или в той или иной части, но и когда эта мера неоправданно ущемляет права ответчика или ему могут быть причинены убытки, которых можно избежать.

Кроме того, согласно статье 146 ГПК РФ ответчик после вступления в законную силу решения суда, которым в иске отказано, вправе предъявить к истцу иск о возмещении убытков, причиненных ему мерами по обеспечению иска, принятыми по просьбе истца.

Ниже приводится обзор выводов судов, изложенных в решениях конкретных дел, по вопросам применения обеспечительных мер в гражданском процессе, а именно:

– обоснованность и соразмерность обеспечительных мер;

– замена обеспечительных мер;

– отмена обеспечения иска;

– возмещение ответчику убытков, причиненных обеспечением иска.

II. Выводы судов по вопросам применения обеспечительных мер в гражданском процессе

1. Обоснованность и соразмерность обеспечительных мер

1.1. Апелляционное определение Кемеровского областного суда от 13.10.2015 по делу N 33-11340/2015

Исковые требования:

Гражданин Д. обратился в суд к гражданину Н. с требованием о взыскании расходов на лекарства, компенсации морального вреда, расходов по оплате услуг представителя, мотивированным тем, что по вине ответчика его здоровью причинен вред средней тяжести, в связи с чем истец переживает физические и нравственные страдания, а также одновременно обратился с заявлением о принятии мер по обеспечению иска в виде наложения ареста на автомобиль ответчика.

Решение суда:

Определением суда приняты меры по обеспечению иска Д. к Н. о взыскании денежных средств, компенсации морального вреда в виде наложения ареста на транспортное средство, принадлежащее Н.

Позиция суда:

Удовлетворяя ходатайство истца (Д.) о принятии мер по обеспечению иска в виде наложения ареста на автомобиль ответчика (Н.), суд исходил из того, что владение транспортным средством на праве собственности позволяет собственнику в любой момент распорядиться имуществом по своему усмотрению, при этом сделки по отчуждению автотранспортного средства не требуют государственной регистрации, в свою очередь, данных о наличии у Н. иного имущества, денежных средств, за счет которого возможно исполнить требования Д. в случае удовлетворения иска, в деле нет, тем самым в случае удовлетворения исковых требований в полном объеме исполнение решения суда может быть затруднено или невозможно в связи с отказом ответчика добровольно выплатить истцу взысканные средства, а отчуждение Н. автомобиля приведет к невозможности обратить взыскание на этот автомобиль.

1.2. Апелляционное определение Тульского областного суда от 17.09.2015 по делу N 33-2845/2015

Исковые требования:

Гражданка К. обратилась в суд к гражданину С. с требованием о взыскании материального ущерба, состоящего из задолженности по оплате за электроэнергию и газ, задолженности по арендной плате, и просила в целях обеспечения иска, для предотвращения невозможности в будущем исполнения решения суда наложить арест на любые сделки по отчуждению, залогу транспортного средства, принадлежащего ответчику.

Решение суда:

В удовлетворении ходатайства К. о принятии обеспечительных мер о наложении ареста на принадлежащий С. автомобиль отказано.

Позиция суда:

Отметив, что доказывание наличия обстоятельств, указанных в статье 139 ГПК РФ, в соответствии со статьей 56 ГПК РФ

Доступ к полной версии этого документа ограничен

Ознакомиться с документом вы можете, заказав бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» и «Техэксперт» или купите этот документ прямо сейчас всего за 49 руб.

Обеспечительные меры в гражданском судопроизводстве

Основания для обеспечения иска и меры по его обеспечению

Обеспечительные меры (меры по обеспечению иска) предусмотрены гражданским процессуальным законодательством как средство защиты интересов истца, благодаря которому, судебное решение, которое будет вынесено в дальнейшем, могло быть исполнено. Соответственно, главные основания для обеспечения иска, установленные ст. 139 ГПК РФ – это затруднительность или невозможность исполнения решения суда в будущем.

Нередки ситуации, когда должник, узнав о намерении кредитора обратиться в суд, старается скрыть свое имущество от возможного взыскания: переводит денежные средства на чужие счета или переоформляет принадлежащую ему недвижимость в собственность иных лиц. Такие действия указывают на необходимость применения института обеспечения иска, основное назначение которого состоит в его непосредственной защите законных интересов истца на случай недобросовестных действий ответчика, или же, когда непринятие обеспечительных мер может, в целом, повлечь невозможность будущего исполнения вынесенного судебного решения.

Во избежание подобных ситуаций, гражданским процессуальным законодательством предусмотрены различные необходимые меры обеспечения иска, перечень которых подробно раскрывается в ст. 140 ГПК РФ. При его анализе следует отметить, что обеспечительные меры могут, с одной стороны, касаться непосредственно имущества ответчика и напрямую ограничивать возможность распоряжения им (например, наложение ареста на имущество; приостановление его реализации, когда предъявляется иск об исключении из описи), а с другой – сводятся лишь к наложению на ответчика или других лиц запрета совершать определенные действия, нарушение которого наказывается штрафом до одной тысячи рублей, или же, наоборот, к возложению обязанности по совершению определенных действий, если спор касается нарушения авторских и (или) смежных прав. С учетом сложившейся судебной практики следует особо отметить обоснованность применения обеспечительных мер, связанных с запретом совершать определенные действия, как в отношении ответчика, так и в отношении иных лиц. Например, в ходе рассмотрения дела по иску о сносе самовольной постройки, суд применяет обеспечительные меры в виде запрета на производство строительных работ. Для достижения оперативности и эффективности принимаемых мер важно, чтобы запрет распространялся не только на ответчика (заказчика самовольного строительства), но также и на лиц, фактически осуществляющих строительные работы на спорном объекте.

Судья или суд может применить несколько мер комплексно или же, в случае необходимости, применить иные специфические меры обеспечения, не указанные в приведенном перечне, если истец в своем заявлении сможет обосновать данную необходимость и доказать наличие существенных оснований.

Следует также отметить, что в законе нет прямого указания на выбор конкретной меры для определенного искового требования, следовательно, судья или суд принимают такое решение самостоятельно, в зависимости от характера требования, предъявленного истцом. О принятых мерах они должны незамедлительно уведомить соответствующие государственные органы или органы местного самоуправления, регистрирующие имущество или права на него, их ограничения (обременения), переход и прекращение.

Подача заявления и исполнение определения суда об обеспечении иска

Обеспечение иска допускается только по возбужденному гражданскому делу, то есть только после принятия к производству искового заявления. Заявление об обеспечении иска подается, как правило, истцом, однако правом на его подачу обладают и иные лица, участвующие в деле, перечень которых содержится в ст. 34 ГПК РФ. Законом не установлена четкая форма для подачи заявления об обеспечении иска, поэтому подается оно в произвольной форме и его подача возможна на любой стадии рассмотрения дела до исполнения решения суда.Однако особо важно подчеркнуть необходимость представления в заявлении достаточных доказательств, указания обстоятельств, подтверждающих наличие основания для применения соответствующей обеспечительной меры. (Определение Костромского областного суда от 15.06.2015 по делу № 33-1050)

Судья или суд обязаны рассмотреть заявление об обеспечении иска в день поступления в суд, что говорит о его срочном характере (ст. 141 ГПК РФ), вынести соответствующее определение и, на основании такового, немедленно принять необходимые обеспечительные меры. Далее истцу выдается исполнительный лист, а ответчику суд направляет копию вынесенного определения. Конституционный Суд РФ в своем определении от 23.06.2016 № 1220-О также указал на возможность истца, заинтересованного в принудительном исполнении вынесенного судом определения об обеспечении иска, самостоятельно обратиться в суд с заявлением о выдаче исполнительного листа для последующего надлежащего исполнения указанного определения.

Кроме требования о применении обеспечительных мер заявление лица, участвующего в деле, может содержать и требование о замене одних мер по обеспечению иска другими мерами в общем порядке, предусмотренном для рассмотрения заявления об обеспечении иска (ч. 1 ст. 143 ГПК РФ). Такая замена может возникнуть в случае, если избранный первоначально вид обеспечения безосновательно стесняет права ответчика, или же, если обеспечительная мера, первоначально определенная судом, не является оправданной или достаточной. Анализируя содержание ч. 2 ст. 143 ГПК РФ можно сделать вывод о наличии еще одного «особого вида» обеспечения иска, а именно – внесение ответчиком на банковский счет суда истребуемой истцом денежной суммы. Указанное обеспечение возможно лишь в случае, если судьей или судом ранее уже применена мера, обеспечивающая взыскание именно денежной суммы, а не иного имущества.

Отмена обеспечения иска

Обеспечительные меры, принятые по определению суда, действуют только определенный период времени, обычно до исполнения судебного решения, или же, в случае отказа в иске, – до вступления в законную силу решения суда, если судья или суд, в последнем случае, не вынесет определение об отмене мер по обеспечению иска одновременно с принятием решения или после его принятия (ч. 3 ст. 144 ГПК РФ).

Отмену обеспечения иска осуществляет тот же судья или суд по заявлению лиц, участвующих в деле, или же по собственной инициативе (ч.1 ст. 144 ГПК РФ). Вопрос об отмене мер разрешается в судебном заседании, о котором лица, участвующие в деле, обязательно предварительно извещаются надлежащим образом. Данные нормы, как подчеркнул Конституционный Суд РФ в своихопределениях от 11.05.2012 № 771-О; от 23.03.2010 № 392-О-О, являются гарантией реализации фундаментального процессуального права лиц, участвующих в деле, на состязательный процесс, включая право представления своих объяснений.

В случае отмены обеспечительных мер судья или суд также обязан незамедлительно сообщить об этом в указанные выше государственные органы или органы местного самоуправления.

Защита интересов ответчика

Понимание того, что институт обеспечения иска направлен на охрану, в равной мере, как интересов истца, так и ответчика, создает необходимость в законной обоснованности и осуществлении надлежащей защиты прав ответчика от недобросовестного заявления со стороны истца требования о применении обеспечительных мер.

Первая форма защиты – возможность обжалования в апелляционном порядке всех судебных определений об обеспечении иска посредством подачи частной жалобы (ч.1 ст. 145 ГПК РФ). Принимая во внимание тот факт, что определения об обеспечении иска подлежат немедленному исполнению до вступления их в законную силу, подача жалобы на определение о назначении мер не будет приостанавливать исполнение соответствующего определения. Но если же говорить о подаче частной жалобы на определения суда о замене одного вида обеспечения иска другим или вообще об отмене обеспечения, то подача такой жалобы приостановит исполнение обжалованного определения.

Другой формой защиты интересов ответчика является также право требования возмещения убытков (ст. 146 ГПК РФ). То есть ответчик вправе предъявить к истцу иск о возмещении убытков, причиненных ему мерами по обеспечению иска, принятыми по просьбе последнего. Данное право может быть осуществлено только после вступления решения суда, которым в иске было отказано, в законную силу. Кроме того, по собственной инициативе судьи или суда, допускающих возможность применения мер по обеспечению иска, возможно предъявление к истцу дополнительного требования обеспечить убытки, которые могут возникнуть для ответчика.

Обеспечение иска в гражданском процессе

Дата публикации: 02.09.2017 2017-09-02

Статья просмотрена: 6166 раз

Библиографическое описание:

Денисенко А. Ю. Обеспечение иска в гражданском процессе // Молодой ученый. 2017. №35. С. 52-54. URL https://moluch.ru/archive/169/45522/ (дата обращения: 02.03.2020).

Обеспечение иска — это совокупность мер, гарантирующих реализацию решения суда в случае удовлетворения исковых требований.

Данный институт защищает права истца на тот случай, когда ответчик будет действовать недобросовестно или когда непринятие мер может повлечь невозможность исполнения судебного акта.

В соответствии с п. 1 ст. 139 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее — ГПК РФ) по заявлению лиц, участвующих в деле, судья или суд может принять меры по обеспечению иска.

Данное полномочие суда вытекает из принципа самостоятельности судебной власти и является проявлением его дискреционных полномочий, необходимых для осуществления правосудия.

К составу лиц, участвующих в деле, согласно ст. 34 ГПК РФ относятся стороны, третьи лица, прокурор, лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц или вступающие в процесс в целях дачи заключения по основаниям, предусмотренным статьями 4, 46 и 47 настоящего Кодекса, заявители и другие заинтересованные лица по делам особого производства. Правом на подачу заявлений о применении мер по обеспечению иска также наделены стороны третейского разбирательства

(п. 3 ст. 139 ГПК РФ).

Для удовлетворения заявления о принятии мер по обеспечению иска необходимо наличие в суде конкретного дела с участием лица, подавшего такого рода заявление. Гражданское дело возбуждается судом по заявлению лица, обратившегося за защитой своих прав, свобод и законных интересов (статья 4 ГПК Российской Федерации).

Таким образом, в гражданском процессе принятие мер по обеспечению иска невозможно, если суд отказал в принятии к своему рассмотрению заявления заинтересованного лица, т. е. дело в суде возбуждено не было (Определение Конституционного Суда РФ от 21.11.2013 N 1850-О).

Действующее законодательство предусматривает, что обеспечение иска допускается во всяком положении дела, если непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда (п. 2 ст. 139 ГПК РФ).

Статья 139 ГПК РФ не препятствует принятию обеспечительных мер в период приостановления производства по делу, что не умаляет запрета на совершение иных процессуальных действий в период приостановления производства по делу в соответствии со статьями главы 17 ГПК Российской Федерации.

В соответствии с позицией Конституционного суда РФ, изложенной в определении от 26.01.2017 № 142-О положения статьи 139 ГПК Российской Федерации, устанавливающие основания для принятия мер по обеспечению иска, направлены на недопущение затруднения или невозможности исполнения судебного акта и тем самым выступают правовой гарантией реальности исполнения судебных решений.

Меры обеспечения иска зависят от предмета искового заявления. К мерам по обеспечению иска относят:

– наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или у других лиц;

– запрещение ответчику совершать определенные действия (например, запрет на заселение квартиры, если возник спор о вселении на соответствующую жилую площадь);

– запрещение другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора, в том числе передавать имущество ответчику или выполнять по отношению к нему иные обязательства;

– приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении имущества от ареста (исключение из описи);

– приостановление взыскания по исполнительному документу, оспариваемому должником в судебном порядке.

Предусмотренный ГПК РФ перечень мер сформулирован как открытый. Иные меры могут быть сформулированы законодателем (например, ст. 1302 ГК РФ) или вырабатываться сложившейся судебной практикой.

Допускается одновременное применение двух или нескольких мер обеспечения иска, однако принятые меры обеспечения должны быть соразмерны заявленному истцом требованию.

Кроме того, действующая редакция ГПК РФ предусматривает возможность замены одних мер по обеспечению иска другими мерами по обеспечению иска (ст. 143 ГПК РФ).

Основанием для замены одних обеспечительных мер другими является изменение обстоятельств, наличие которых послужило основанием для принятия обеспечительных мер. В частности, замена одной обеспечительной меры другой производится в случаях, когда ранее установленная обеспечительная мера не защищает прав заявителя и не может гарантировать исполнение решения либо когда эта мера неоправданно ущемляет права ответчика (Апелляционное определение Московского городского суда от 16 марта 2016 г. по делу № 33–5536/2016).

В силу статьи 141, части 1 статьи 142 ГПК РФ заявление об обеспечении иска рассматривается в день его поступления в суд без извещения лиц, участвующих в деле, и определение суда об обеспечении иска приводится в исполнение немедленно в порядке, установленном для исполнения судебных постановлений.

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального Конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» вступившие в законную силу постановления федеральных судов, мировых судей и судов субъектов Российской Федерации, а также их законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации.

Статья 141 ГПК РФ, закрепляющая порядок рассмотрения заявления об обеспечении иска, не предполагают их произвольного применения и направлена на создание условий для реализации права на судебную защиту (Определение Конституционного Суда РФ от 20.04.2017 № 860-О)

Отмена обеспечительных мер, примененных судом, осуществляется тем же судом, который их применил (ч. 1 ст. 144 ГПК РФ). Рассмотрение вопроса об отмене обеспечительных мер осуществляется в судебном заседании с участием сторон дела.

Частью 3 статьи 144 ГПК РФ предусмотрено, что в случае отказа в иске принятые меры по обеспечению иска сохраняются до вступления в законную силу решения суда. При удовлетворении иска принятые меры по его обеспечению сохраняют свое действие до исполнения решения суда.

По смыслу указанной нормы суд обязан отменить меру обеспечения иска, когда отпадает необходимость в таковой или в обеспечении иска вообще. Это обусловлено целью ее применения и возможным изменением в процессе производства по делу обстоятельств, явившихся основанием к применению меры обеспечения иска.

Также подлежат прекращению обеспечительные меры в случае отказа истцу в удовлетворении иска. В этом случае обеспечительные меры должны действовать до вступления решения суда в законную силу.

Об отмене мер по обеспечению иска судья или суд незамедлительно сообщает в соответствующие государственные органы или органы местного самоуправления (часть 4 статьи 144 ГПК РФ).

Гарантией процессуальных прав лиц, участвующих в деле, в данном случае выступает предусмотренная частью первой статьи 145 ГПК Российской Федерации возможность подачи частной жалобы на все определения суда об обеспечении иска.

Пунктом 34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. № 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству»

(ред. от 9 февраля 2012 г.) разъяснено, что определение о проведении подготовки к судебному разбирательству и другие определения, вынесенные в связи с подготовкой, обжалованию не подлежат, поскольку не исключают возможность дальнейшего движения дела, за исключением определений об обеспечении иска, об отказе в обеспечении доказательств, о приостановлении, прекращении производства по делу, об оставлении заявления без рассмотрения (статьи 65, 145, часть 5 статьи 152 ГПК РФ).

При этом исчисление срока подачи жалобы на определение об обеспечении иска, в случае, если определение суда было вынесено без извещения лица, подавшего жалобу, начинается со дня, когда такому лицу стало известно о вынесении судом такого определения.

Подача частной жалобы на определение суда об обеспечении иска не приостанавливает исполнение этого определения.

Подача частной жалобы на определение суда об отмене обеспечения иска или о замене одних мер по обеспечению иска другими мерами по обеспечению иска приостанавливает исполнение определения суда.

В силу ст. 146 ГПК РФ судья или суд, допуская обеспечение иска, может потребовать от истца предоставления обеспечения возможных для ответчика убытков. Ответчик после вступления в законную силу решения суда, которым в иске отказано, вправе предъявить к истцу иск о возмещении убытков, причиненных ему мерами по обеспечению иска, принятыми по просьбе истца.

- Федеральный Конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»;

- Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017);

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 01.07.2017);

- Определение Конституционного Суда РФ от 21.11.2013 N 1850-О;

- Определение Конституционного Суда РФ от 20.04.2017 N 860-О;

- Определение Конституционного Суда РФ от 26.01.2017 № 142-О;

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. N 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» (ред. от 9 февраля 2012 г.);

- Апелляционное определение Московского городского суда от 16 марта 2016 г. по делу № 33–5536/2016;

- Статья: Освобождение от ареста коттеджного поселка (Трелин Д.) («Жилищное право», 2016, N 11).

Меры обеспечения иска. Успешная тактика обоснования в суде

Оперативность сложно причислить к характерным чертам судебной процедуры разрешения конфликтов. Да и исполнить решение в пользу организации порою сложнее, чем отстоять свою правоту в зале судебных заседаний. Между тем, существует прекрасный процессуальный инструмент, для того чтобы, если не вынудить контрагента пойти на попятную, то хотя бы заставить серьезно задуматься о компромиссе и путях урегулирования спора. Это меры обеспечения иска.

Благодаря обеспечительным мерам оппонент осознает серьезность ваших намерений и шаткость своего положения в течение считанных дней после предъявления иска (п. 2 и 6 ст. 93 АПК РФ). Но добиться нужного эффекта можно лишь, грамотно обосновав свои требования. В этой статье мы расскажем о том, что нужно знать, чтобы эффективно воспользоваться этим инструментом.

Заявить ходатайство об обеспечении необходимо, но не достаточно

Попросить суд принять меры обеспечения иска можно на любом этапе процесса – от предъявления иска до принятия итогового решения по делу. Однако в большинстве случаев это разумно сделать одновременно с предъявлением иска. Ведь данный институт, по своей сути является экстренным средством защиты интересов истца. Поэтому ходатайство об обеспечении можно изложить прямо в исковом заявлении. Главное чтобы, оно содержало все сведения, перечисленные в части 2 статьи 92 АПК РФ.

Суд может применить обеспечительные меры в следующих случаях (п. 2 ст. 90 АПК РФ):

- Если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта

- Чтобы предотвратить причинение заявителю значительного ущерба

Иные мотивы применить обеспечительные меры приводить суду бесполезно (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 21.12.05 № КГ-А40/12285-05).

«Благодаря обеспечительным мерам оппонент осознает серьезность ваших намерений и шаткость своего положения в течение считанных дней после предъявления иска»

Как обосновать сложности с исполнением судебного акта

Одно из оснований, при которых существует угроза неисполнения судебного решения перечислено непосредственно в тексте АПК РФ – если исполнение будет происходить за пределами территории РФ (п. 2 ст. 90 АПК РФ). Однако данную причину сложно назвать самой распространенной. К сожалению, судей не особенно впечатляют известные сложности с исполнением решений и в пределах этой территории. Поэтому необходимо найти более убедительную причину.

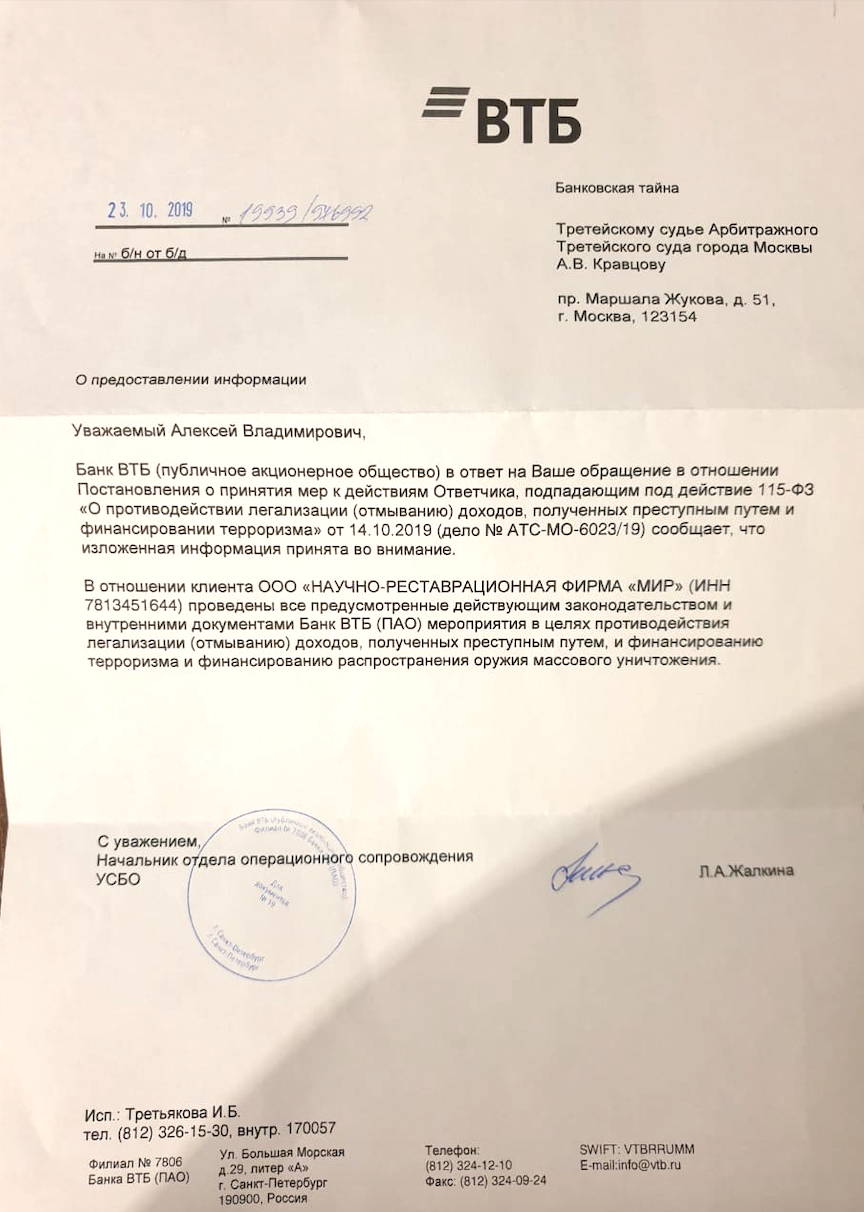

Как правило, такой причиной служит то, что спорное имущество может оказаться отсутствующим на момент исполнения судебного решения. Подсказку о том, как доказывать затруднения с исполнения судебного акта можно найти в пункте 9 постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.06 № 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер». Судьи указали, что затруднительный характер исполнения судебного акта либо невозможность его исполнения могут быть связаны с отсутствием имущества у должника, действиями, предпринимаемыми для уменьшения объема имущества.

Показателен следующий пример. Компания обратилась с иском о взыскании убытков, причиненных неисполнением ответчиком обязательств по договору хранения. В качестве обеспечения требований, истец попросил суд запретить ответчику отчуждать принадлежащее ему недвижимое имущество. Свое ходатайство организация обосновала тем, что ответчик длительно не исполняет договорные обязательства, мотивируя это отсутствием денег и большой кредиторской задолженностью. И в то же время предпринимает действия по продаже принадлежащей ему недвижимости. Суд счел эти доводы достаточно убедительными и удовлетворил ходатайство (постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 30.08.05 № Ф03-А51/05-1/2441)

Ориентир для должной аргументации утверждения о затрудненности исполнения судебного решения можно найти в постановлении Пленума ВАС РФ от 09.07.03 № 11 «О практике рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных мер, связанных с запретом проводить общие собрания акционеров». В пункте 4 указанного постановления Пленум указал, что затруднением с исполнением судебного решения следует считать ситуацию, когда истцу для реализации своих прав придется обращаться в суд с новым иском.

Пленум ВАС РФ указал, что может свидетельствовать о затруднении исполнения соответствующего акта: если имеются основания считать, что после признания или подтверждения судебным решением прав истца, ему придется обращаться в суд с новым иском для того, чтобы решение общего собрания акционеров по тому или иному вопросу было признано недействительным.

Однако анализ судебной практики показывает, что суды весьма неохотно соглашаются с сомнениями заявителей в возможности исполнить решение суда. Арбитражная практика изобилует примерами отказов в принятии обеспечительных мер по этому основанию за недоказанностью (например, постановление федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 31.10.06 № Ф04-6524/2006(27165-А46-16), постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 29.11.06 № КГ-А41/11293-06 и т. д.).

Поэтому более надежный путь – убедить суд принять меры для предотвращения значительного ущерба заявителю.

«Анализ судебной практики показывает, что судьи весьма неохотно соглашаются с сомнениями заявителей в возможности исполнить решение суда»

Как убедить суд принять меры для предотвращения значительного ущерба

Понятие «значительный ущерб» – оценочное. Поэтому единого рецепта на все случаи жизни тут дать не возможно. Обосновывать значительность ущерба нужно индивидуально в каждом конкретном случае. Ну, например, сопоставить понятия «значительный ущерб» и «крупная сделка» (более 25 процентов балансовой стоимости активов общества). Но это только для примера. Шанс убедить судей в значительности ущерба есть даже при относительно небольших суммах. Так судьи согласились с необходимостью предотвратить причинение истцу ущерба в 400 рублей (постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 17.10.06 № Ф04-6862/2006(27433-А27-29)).

Более четкий критерий, на который будут ориентироваться и судьи, дан в постановлении Пленума ВАС РФ № 55. Высший арбитражный орган указал, что в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю обеспечительные меры могут быть направлены на сохранение существующего состояния отношений между сторонами. Именно на обоснование необходимости сохранить status quo и следует сделать основной упор.

Так, организация предъявила иск об устранении препятствий в пользовании земельным участком, на котором ответчик, по мнению истца, незаконно возвел металлическое сооружение, которое истец требовал снести. В качестве обеспечения требования истец ходатайствовал о запрете на продолжение строительных работ. Суд согласился с тем, что обеспечение направлено на сохранение существующего положения вещей и удовлетворил ходатайство (постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 15.11.05 № Ф03-А51/05-1/3416).

В другом случае банк предъявил иск о признании недействительными торгов с которых его должник реализовал недвижимое имущество. В качестве обеспечения, истец попросил:

– запретить приобретателю имущества осуществлять действия, связанные с распоряжением имуществом;

– запретить органам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок регистрировать какие-либо сделки и обременения в отношении спорного здания, совершаемых приобретателем;

– запретить органам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним регистрировать какие-либо сделки, обременения и права последующих приобретателей спорного здания.

Свое ходатайство банк обосновал тем, что непринятие обеспечительных мер, о которых он просит, повлечет длительный процесс истребования спорной недвижимости у последующих приобретателей. Это приведет к затягиванию конкурсного производства и причинению значительных убытков истцу и иным конкурсным кредиторам ответчика. Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа счел эти доводы убедительными, указал, что они направлены на сохранение существующего состояния отношений и удовлетворил ходатайство (постановление от т 09.02.07 № А56-21362/2006).

Обеспечение должно быть адекватным

Однако даже самое уместное требование об обеспечительных мерах, может потерпеть фиаско, если оно не будет адекватно заявленному требованию. Вот на что будут обращать внимание судьи, проверяя его обоснованность (п. 10 постановления Пленума ВАС РФ № 55):

– разумность и обоснованность требования заявителя о применении обеспечительных мер;

– вероятность причинения заявителю значительного ущерба в случае непринятия обеспечительных мер;

– обеспечение баланса интересов заинтересованных сторон;

– предотвращение нарушения при принятии обеспечительных мер публичных интересов, интересов третьих лиц.

– насколько обеспечительная мера связана с предметом заявленного требования, соразмерна ему и каким образом она обеспечит фактическую реализацию целей обеспечительных мер, (ч. 2 ст. 90 АПК РФ).

Так судьи отказались принимать обеспечительные меры в виде запрета регистрировать переход права собственности на проданную с торгов недвижимость, по иску лица, которого не допустили до аукциона. По мнению суда, эта мера не направлена на обеспечение требования о признании недействительным, отказа в допуске истца к участию в торгах (постановление федерального арбитражного суда Центрального округа от 20.04.06 № А14-1448-2006/32/30)

Если же обеспечительная мера непосредственно связана с заявленным иском и соответствует ему, суд может принять обеспечение даже для защиты публичного интереса не участвующих в деле лиц (постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 31.01.07 № Ф09-236/07-С5).

В статье 91 АПК РФ названы наиболее распространенные меры:

– наложение ареста на денежные средства или иное имущество, принадлежащие ответчику и находящиеся у него или других лиц;

– запрещение ответчику и другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора;

– возложение на ответчика обязанности совершить определенные действия в целях предотвращения порчи, ухудшения состояния спорного имущества;

– передача спорного имущества на хранение истцу или другому лицу. При необходимости можно просить применить несколько обеспечительных мер одновременно. Заметим, что этот перечень открытый, и суд может принять и иные меры.

Обеспечение иска: роль, значение и процессуальный порядок

Обеспечение иска: роль и значение

Обеспечение иска – это принятие судом по заявлению лиц, участвующих в деле, предусмотренных законом процессуальных мер, гарантирующих исполнение возможного решения по заявленному иску.

Обеспечение иска допускается во всяком положении дела, если непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.

Обеспечение иска может быть произведено судом или судьей по просьбе лиц, участвующих в деле .

Меры обеспечения иска зависят от предмета искового заявления.

Мерами по обеспечению иска могут быть:

- наложение ареста на имущество , принадлежащее ответчику и находящееся у него или других лиц;

- запрещение ответчику совершать определенные действия ;

- запрещение другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора, в том числе передавать имущество ответчику или выполнять по отношению к нему иные обязательства;

В необходимых случаях судья или суд может принять иные меры по обеспечению иска, при этом может быть допущено несколько мер.

Цель ареста имущества при обеспечении иска:

- его сохранность до разрешения дела в суде.

О принятых мерах по обеспечению иска судья или суд незамедлительно сообщает в соответствующие государственные органы или органы местного самоуправления, регистрирующие имущество или права на него, их ограничения (обременения), переход и прекращение.

При нарушении запрещений виновные лица подвергаются штрафу в размере до 1000 рублей. Кроме того, истец вправе в судебном порядке требовать от этих лиц возмещения убытков, причиненных неисполнением определения суда об обеспечении иска.

Меры по обеспечению иска должны быть соразмерны заявленному истцом требованию .

В судебной практике чаще всего применяется мера обеспечения иска, связанная с наложением ареста на имущество или на денежные средства, принадлежащие ответчику и находящиеся в кредитных учреждениях.

Порядок наложения ареста на имущество подробно определен в Федеральном законе от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ “Об исполнительном производстве”.

В ст. 446 ГПК дается перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Это такое имущество, без которого невозможно существование самого человека (жилые помещения, предметы домашней обстановки, одежда и т.п.).

Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание, перечислены в ст. 101 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ “Об исполнительном производстве”.

С 1 июня 2022 года взыскание по исполнительным листам не может быть обращено на денежные выплаты социального характера (Федеральный закон от 21.02.2019 N 12-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “Об исполнительном производстве”).

Процессуальный порядок обеспечения иска

Согласно ст. 141 ГПК РФ заявление об обеспечении иска рассматривается в день его поступления в суд без извещения ответчика, других лиц, участвующих в деле.

О принятии мер по обеспечению иска судья или суд выносит определение, которое приводится в исполнение немедленно в порядке, установленном для исполнения судебных постановлений.

На основании определения суда об обеспечении иска судья или суд выдает истцу исполнительный лист и направляет ответчику копию определения суда.

По заявлению лица, участвующего в деле, допускается замена одних мер по обеспечению иска другими мерами по обеспечению иска в порядке, установленном статьей 141 Кодекса.

При обеспечении иска о взыскании денежной суммы ответчик взамен принятых судом мер по обеспечению иска вправе внести на счет суда истребуемую истцом сумму.

Обеспечение иска может быть отменено тем же судьей или судом по заявлению лиц, участвующих в деле, либо по инициативе судьи или суда (ст. 144 ГПК РФ).

Вопрос об отмене обеспечения иска разрешается в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не является препятствием к рассмотрению вопроса об отмене обеспечения иска.

В случае отказа в иске принятые меры по обеспечению иска сохраняются до вступления в законную силу решения суда. Однако судья или суд одновременно с принятием решения суда или после его принятия может вынести определение суда об отмене мер по обеспечению иска. При удовлетворении иска принятые меры по его обеспечению сохраняют свое действие до исполнения решения суда.

Об отмене мер по обеспечению иска судья или суд незамедлительно сообщает в соответствующие государственные органы или органы местного самоуправления, регистрирующие имущество или права на него, их ограничения (обременения), переход и прекращение.

На все определения суда об обеспечении иска может быть подана частная жалоба. В случае, если определение суда об обеспечении иска было вынесено без извещения лица, подавшего жалобу, срок подачи жалобы исчисляется со дня, когда такому лицу стало известно это определение.

Подача частной жалобы на определение суда:

- об обеспечении иска – не приостанавливает исполнение этого определения;

- об отмене обеспечения иска – приостанавливает исполнение определения суда;

- о замене одних мер по обеспечению иска другими мерами – приостанавливает исполнение определения суда.

Судья или суд, допуская обеспечение иска, может потребовать от истца предоставления обеспечения возможных для ответчика убытков. Ответчик после вступления в законную силу решения суда, которым в иске отказано, вправе предъявить к истцу иск о возмещении убытков, причиненных ему мерами по обеспечению иска, принятыми по просьбе истца.

Обеспечительные меры: как их добиться в российских судах

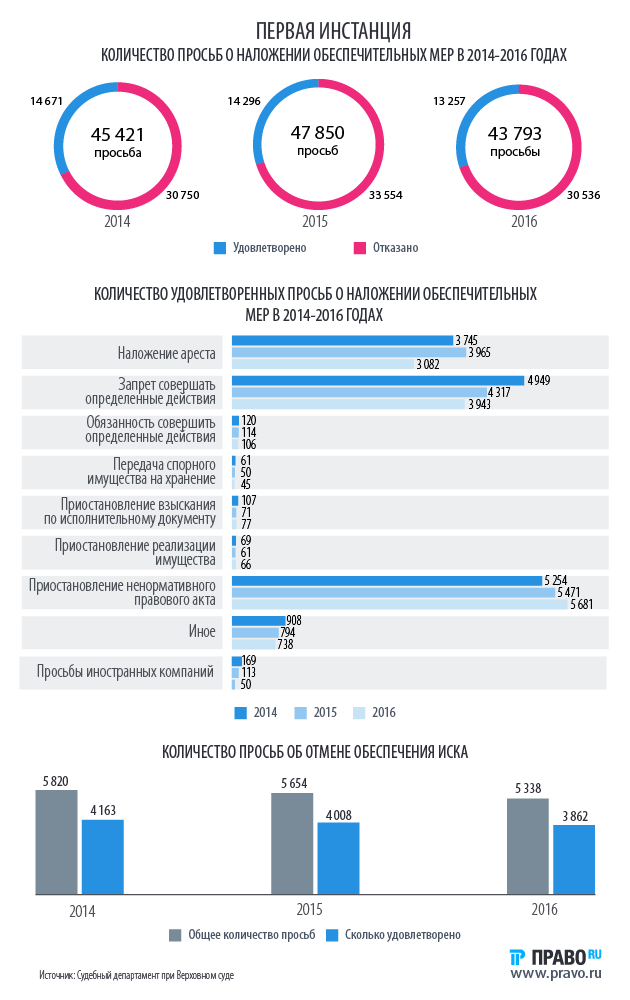

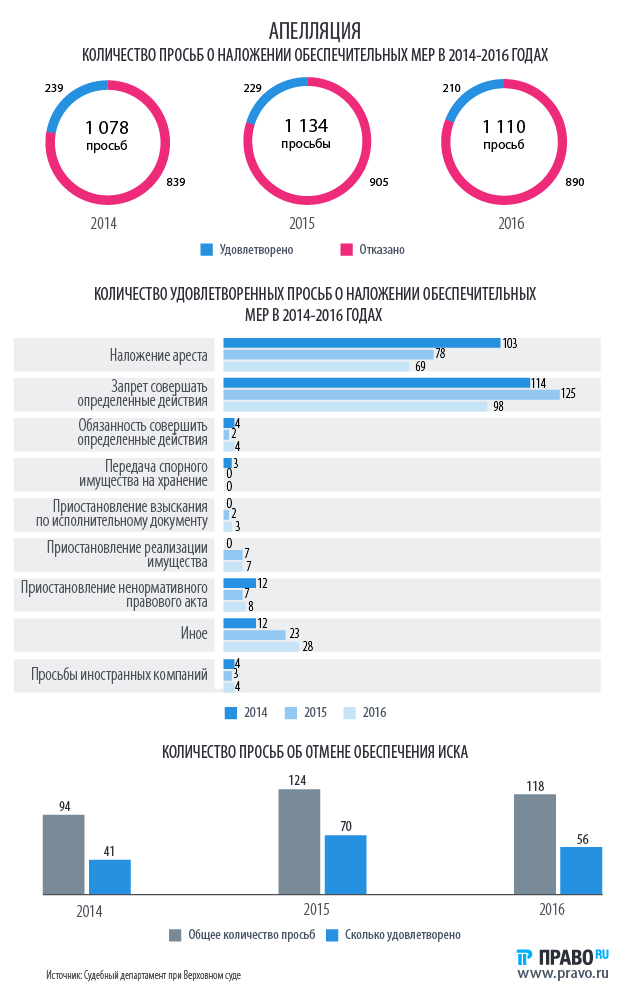

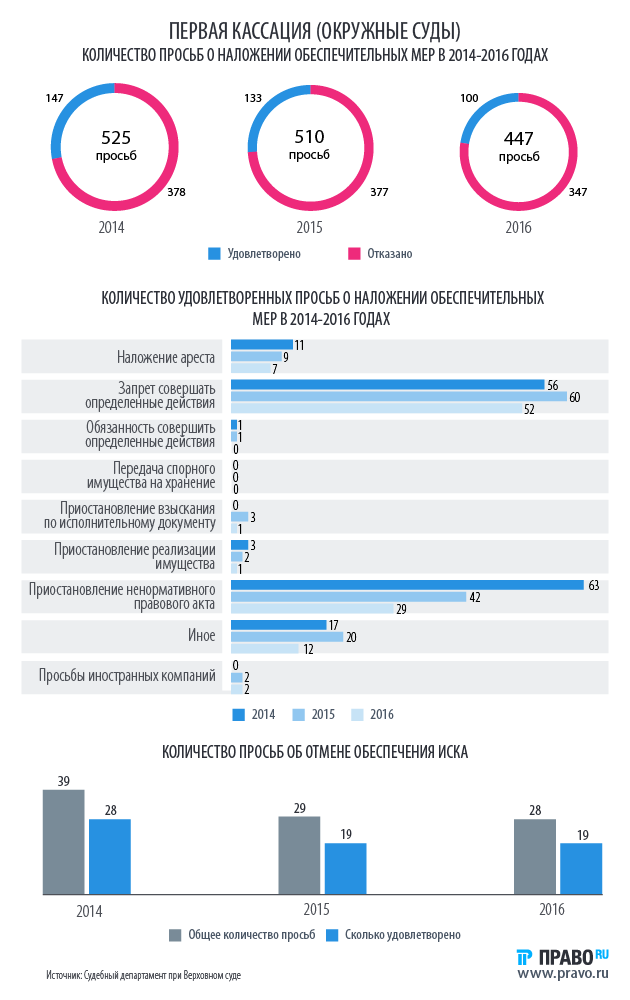

По статистике Судебного департамента при Верховном суде, арбитражные суды удовлетворяют чуть более трети всех просьб о наложении обеспечительных мер. Эксперты “Право.ru” рассказали, почему судьи так неохотно одобряют обеспечение. Юристы поделились секретом и о том, на какие хитрости идут участники споров, чтобы добиться принятия мер. Кроме того, адвокаты привели список аргументов, которые помогут наложить обеспечение.

Арбитражные суды и СОЮ: где проще наложить меры

Обеспечительные меры живут в России “своей жизнью” из-за того, что стандарты их обоснования, по сути, отсутствуют, считает Алексей Костоваров, советник АБ “Линия права”. В общих чертах этот вопрос разъясняется в ст. 90 АПК (“Основания обеспечительных мер”) и некоторых разъяснениях судов. Но такого регулирования недостаточно, уверен юрист. Другие его коллеги отмечают и иные причины проблем обсуждаемого института в России. По словам Александра Ермоленко, партнера “ФБК-Право”, при разрешении вопроса о наложении мер судьям нужно брать на себя ответственность в неочевидной ситуации: “А они этого очень не любят”. Кроме того, сложившаяся ситуация является наследством недавнего прошлого, когда обеспечительные меры незаконно массово использовались в рейдерских войнах, уверен Павел Хлюстов, адвокат, партнер КА “Барщевский и партнеры”: “До сих пор в арбитражной системе меры продолжают ассоциироваться с коррупционным фактором”. Так что судье проще отказать в их принятии, чем ставить под сомнение свою неподкупность, поясняет юрист.

Общие требования для принятия обеспечения:

– Разумность и обоснованность мер

– Вероятность причинения заявителю значительного ущерба в случае непринятия мер

– Обеспечение баланса интересов заинтересованных сторон

– При принятии мер не допустить нарушения публичных интересов и интересов третьих лиц

– Связанность мер с предметом заявленного требования

– Соразмерность мер и достижение фактической реализации их целей

Все перечисленные факторы приводят к тому, что, по статистике Суддепа при ВС, удовлетворяется только треть всех заявлений о принятии обеспечительных мер в арбитражных судах. Однако консалтеры считают, что статистика еще плачевнее для участников процессов. Александр Баженов, юрист “Saveliev, Batanov & Partners”, отмечает, что суды одобряют только каждую пятую просьбу о наложении мер. Он ссылается на совместное исследование их фирмы с “Кульков, Колотилов и партнеры”. Компании в июле-сентябре 2016 года провели опрос на тему “проблем и способов принятия эффективных обеспечительных мер”, в котором поучаствовали более 190 юристов.

Но участники споров нашли выход из этой ситуации. По словам Баженова, нередко компания параллельно с арбитражным процессом инициирует разбирательство в суде общей юрисдикции, чтобы добиться обеспечения, в котором ранее отказал арбитраж. В частности, наряду с корпоративным делом может возникнуть трудовой спор с участием директора фирмы, в рамках которого руководителю запретят вносить те или иные изменения в ЕГРЮЛ. Стороны стремятся перевести спор в СОЮ, потому что добиться обеспечения там значительно проще. Василий Трегубов, адвокат АБ ЕМПП, объясняет это тем, что меры, затрагивающие физических лиц, не приводят к тем последствиям, которые могут возникнуть из-за принятия ограничений в отношении целой фирмы.

Кроме того, в СОЮ нет четко установленных критериев и практики, когда точно надо выносить меры, говорит Юлия Невзорова, ведущий юрисконсульт департамента правового и налогового консалтинга КСК групп. Обычно, если обеспечение хоть как-то относится к предмету спора, то суд примет его, чтобы подстраховаться, объясняет юрист. Вместе с тем, если за время разбирательства по взысканию долга ответчик погасит часть требуемой с него суммы, то вышестоящая инстанция может снять арест с имущества должника. Так произошло в деле двух жителей Нижнего Новгорода. Пока шел спор, должник успел выплатить больше половины цены иска, и Нижегородский областной суд снял арест с его квартиры (дело № 33-7423/2017). СОЮ чаще всего ссылаются на то, что согласно ст. 139 ГПК (“Основания для обеспечения иска”) суд может по просьбе заявителя наложить обеспечительные меры, основываясь на внутреннем убеждении, резюмирует Невзорова.

Почему суды чаще всего отказывают

В 95% случаев суды не указывают четкую причину отказа в принятии обеспечительных мер, а просто ограничиваются общими формулировками закона, отмечает Баженов. Слова юриста подтверждает правоприменительная практика. Например, Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Москве взыскивало с компании ОСК долги по аренде на сумму более 1,6 млрд руб.(дело № А40-175783/2016). И в рамках этого спора истец просил арестовать счета ответчика, чтобы фирма за время разбирательства не вывела деньги. Однако суды отказались накладывать обеспечительные меры на ОСК, сославшись на то, что заявитель “не обосновал их необходимость”.

Трегубов отмечает, что отказ в принятии обеспечительных мер зачастую обусловлен принципом “не навреди”. Ведь арест счетов компании может парализовать ее работу, лишив фирму возможности платить зарплату работникам и рассчитываться с контрагентами. В такую ситуацию в конце прошлого года попала ИКЕА, когда Краснинский районный суд арестовал счета организации более чем на 9 млрд руб. (см. “Суд арестовал более 9 млрд руб. на российских счетах IKEA”).

Поэтому обеспечительные меры арбитражными судами могут применяться, если они гарантированно не парализуют деятельности фирмы во время судебного процесса, поясняет адвокат. Универсальным примером может служить ограничение на совершение сделок с недвижимостью, но без запрета ее использования. Аналогичное обеспечение наложил 10-й ААС в разбирательстве между ЗАО “ТОРРИКОМ” и ООО “Логистик плюс” за землю в Подмосковье. Обоснованием к такому решению стал уголовный приговор о махинациях с участком (дело № А41-12461/2016).

Защита интересов или “палки в колеса” фирме

Высший арбитражный суд еще 14 лет назад указал на то, что нельзя принимать обеспечение, которое будет препятствовать работе компании (Постановление Пленума ВАС от 9 июля 2003 года № 11). Однако на практике тяжело однозначно определить, когда обсуждаемый институт создает препятствия в работе компании, а когда защищает интересы заявителя, говорит Салимхан Ахмедов, к. ю. н., преподаватель дисциплины “Арбитражный процесс” в МГЮА. Как правило, арест счетов или недвижимости, производит двойной эффект: и защищает, и блокирует, считает Ермоленко. Но когда у большой компании ежедневный оборот составляет миллиарды, а арестовывают имущество на несколько десятков миллионов, то речь очевидно идет о создании препятствий фирме, а не о гарантии интересов другой стороне спора, поясняет юрист.

Вместе с тем возможна и другая ситуация, когда крупное предприятие может заблокировать работу более мелкой фирмы. Большая компания просит арестовать счета своего “маленького” контрагента на 30 млн руб. и предлагает встречное обеспечение на аналогичную сумму. Для крупного игрока такие деньги – это сущие копейки, а для небольшой организации “заморозка” подобной суммы означает полный крах, отмечает Герман Каневский, адвокат, председатель МКА “Каневский, Чургулия и партнеры”. Да и формальные основания для отказа в удовлетворении заявления о наложении мер в спорном случае отсутствуют, добавляет юрист.

Михаил Кюрджев, партнер АБ “А2.Адвокаты”, уверен, что в таких ситуациях надо руководствоваться сутью экономических отношений.

Какие аргументы помогут добиться принятия мер

Кюрджев говорит, что они с коллегами пишут заявления о принятии обеспечительных мер объемом не менее пяти листов текста с приложениями. И таких усилий в 90% случаев оказывается недостаточно, констатирует юрист. Он советует расширять доказательную базу при подготовке обсуждаемых ходатайств. В своей практике эксперт старается приложить к заявлению копии адвокатских запросов, ответы госорганов, переписку сторон и даже газетные статьи. Он говорит, что надо готовить максимально подробный и нешаблонный документ, чтобы заставить судью вчитаться в текст. Общие слова о том, что может случиться вывод активов, не будут иметь вообще никакого эффекта, подтверждает слова коллеги Ермоленко: “Нужны максимально наглядные аргументы, цифры, факты, справки, экспертизы, отчёты оценщиков”.

Какие аргументы помогут добиться обеспечения:

– Плачевное финансовое состояние ответчика (Постановление АС Уральского округа от 8 сентября 2009 года в деле № А50-20419/2008)

– Продолжительность неисполнения обязательства (Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 4 октября 2012 года в деле № А19-14344/2011)

– Реальная возможность совершить действия, направленные на неисполнение или затруднение исполнения судебного акта (Постановление АС Московского округа от 1 августа 2013 года в деле № А40-16026/2013)

– Попытка вывода активов, инициирование процедуры ликвидации ответчика (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20 февраля 2016 года в деле № А56-40284/2015)

– Появление оснований для обращения в суд с новыми требованиями в случае непринятия обеспечительных мер (Определение Верховного суда от 8 апреля 2015 года в деле № А41-5150/2011)

– Отсутствие у ответчика иного имущества, достаточного для удовлетворения соответствующих требований (Постановление 17-го ААС от 3 декабря 2013 года в деле № А50-20086/2013).

Источник: Ильнар Абдулов, младший юрист КА “Ковалев, Тугуши и партнеры”

Чтобы повысить шансы на успех, Баженов советует еще и предоставлять встречное обеспечение, но предупреждает: оно применяется не так часто. Юрист объясняет это тем, что подобное действие обременительно с экономической точки зрения для фирмы и имеет правовую неопределенность. По сути, встречное обеспечение возможно только в форме внесения денег на депозит суда или предоставления банковской гарантии. Кроме того, если не получается собрать прямые доказательства “вывода” имущества, то стоит привести как можно больше обстоятельств недобросовестности ответчика в целом, резюмирует Костоваров.

В каких спорах чаще всего принимают обеспечение и может ли оно превышать цену иска

Охотнее всего суды соглашаются арестовать деньги или имущество по типовым искам, в частности, о взыскании долгов, полагает Кюрджев. Правда, Костоваров считает такое ощущение обманчивым: “Споров о взыскании задолженностей много, поэтому и кажется, будто именно в этих делах меры принимают чаще”. Елена Мякишева, адвокат ЮГ “Яковлев и Партнеры”, добавляет, что достаточно просто получить обеспечение в отношении предмета будущего спора: “Например, наложить запрет на регистрацию сделки, которая оспаривается”.

По словам Ермоленко, высокие шансы добиться приостановления действия акта госоргана, если предоставляешь встречное обеспечение в виде банковской гарантии. Этим способом и воспользовалась фирма “Газпром торгсервис”, с которой налоговики постановили выплатить недоимку в размере 45 млн руб. Компания оспорила решение ФНС в суде, а на время рассмотрения разбирательства убедила АСГМ запретить исполнять предписание налоговиков о взыскании спорной суммы (дело № А40-33180/2014). В хозяйственных же спорах, когда обе стороны являются предпринимателями, “обеспечку” получить почти нереально, констатирует Ермоленко.

На практике бывают ситуации, когда меры могут превышать сумму иска. По словам Кюрджева, такая ситуация уместна, если требование заявителя денежное, а обеспечение накладывают на единственное имущество должника, у которого значительная стоимость. Вместе с тем существенное превышение может стать основанием для отмены мер, предупреждает Мякишева.

Непросто определить стоимостную соразмерность обеспечения и по требованиям неимущественного характера. Так что меры в таких делах тоже могут превышать цену иска, говорит Баженов. Но есть и другая причина, когда под арест попадает имущество стоимостью гораздо выше заявленных требований. При рассмотрении вопроса о принятии обеспечительных мер у суда не всегда есть полная и достоверная информация о цене арестовываемого имущества, поясняет Баженов.