Предвидение возможности наступления общественно опасных последствий своего действия или бездействия составляет интеллектуальный элемент легкомыслия, а самонадеянный расчет на их предотвращение — его волевой элемент.

Неосторожность и ее виды. Легкомыслие и небрежность: понятие и общая характеристика. Отличие от невиновного причинения вреда.

Неосторожная форма вины менее опасна, чем умышленная. Она определена ст. 26 УК РФ, согласно которой «Преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности. Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий. Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия».

Преступное легкомыслие характеризуется своим интеллектуальным и волевым моментами. Первый – предвидение возможности наступления общественно опасных последствий и самонадеянный расчет на их предотвращение, второй – желание недопущения их наступления.

Законодатель, давая характеристику интеллектуальных моментов, не указывает на осознание виновным общественной опасности его действий (бездействия). Это связано с тем, что при неосторожной форме вины лицо осознает лишь сам факт совершение какого-либо действия (бездействия), но не усматривает в нем какой-либо общественной опасности, поскольку она обнаруживается только при наступлении общественно опасных последствий.

Интеллектуальный момент преступного легкомыслия (предвидение возможности наступления общественно опасных последствий) представлен весьма абстрактно. Лицо понимает, что вообще действие (или бездействие), аналогичное тому, которое он совершает, может привести (и иногда приводит) к общественно опасным последствиям, но полагает, что такие последствия в данном случае не наступят. Предвидение возможности наступления общественно опасных последствий при легкомыслии отличается от предвидения при косвенном умысле: в первом случае предвидится лишь абстрактная возможность наступления общественно опасных последствий, во втором – конкретная.

Интеллектуальный момент преступного легкомыслия состоит в том, что лицо, учитывая конкретные обстоятельства сложившейся ситуации, прогнозирует их недопущение, причем расчет на указанные обстоятельства стоится без достаточных к тому оснований (т.е. неточно, самонадеянно, поверхностно).

При косвенном умысле виновный, предвидя наступление общественно опасных последствий, не рассчитывает ни на какие обстоятельства их недопущения, в отличие от этого при легкомыслии такого рода обстоятельства идут в расчет.

Желание не допустить наступления общественно опасных последствий (волевой момент преступного легкомыслия) выражается в психических усилиях (стремлении) лица направить свою деятельность на их предотвращение. В отличие от легкомыслия, при косвенном умысле виновный относится безразлично к наступлению общественно опасных последствий, т.е. не принимает никаких мер к их предотвращению.

Примером преступного легкомыслия является причинение смерти водителем автомобиля, который, развив высокую скорость и полагая, что в любой момент сможет затормозить и избежать аварии, в решающий момент обнаруживает неисправность тормозной системы и сбивает пешехода. В данном случае лицо, желая недопущения общественно опасных последствий, предвидит абстрактную возможность их наступления, но рассчитывает на исправное состояние своего автомобиля, полагая, что последнее конкретное обстоятельство обеспечит, на его взгляд, исключение указанных последствий. Однако с учетом указанных обстоятельств этот расчет оказывается неточным.

Преступная небрежность кардинально отличается от других видов вины – прямого и косвенного умысла, а также преступного легкомыслия. Главное отличие состоит в том, что при небрежности отсутствуют интеллектуальный и волевой моменты, т.е. они выражены отрицательно.

При преступной небрежности лицо не только не желает и не допускает наступления общественно опасных последствий своего действия (бездействия), но и не предвидит возможности их наступления. Одновременно с этим лицо действует (бездействует) виновно, поскольку на нем лежит обязанность быть внимательным и предусмотрительным в отношении вероятных последствий при наличии возможности их предусмотреть.

Преступная небрежность содержит в себе два критерия – объективный и субъективный. Первый состоит в обязанности лица предвидеть вероятность наступления общественно опасных последствий, второй – в наличии у него возможности предвидеть это. Суть объективного критерия заключается в том, что на человека (вследствие его должностного статуса, профессии и т.д.) возложена обязанность предвидеть возможность наступления общественно опасных последствий того или иного действия (бездействия). Субъективный критерий преступной небрежности состоит в возможности лица предвидеть наступление общественно опасных последствий. Например, водитель, управляющий транспортным средством, должен предвидеть возможность наступления общественно опасных последствий в случае нарушения им правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Степень предвидения зависит от физических или интеллектуальных данных человека в конкретной ситуации, причем имеют значение как его индивидуальные особенности, так и специфика окружающей обстановки. Так, водитель автомобиля, нарушивший правила дорожного движения, проехав на запрещающий знак и причинивший в результате вред здоровью пешехода, виновен в преступлении только тогда, когда мог видеть этот знак (например, когда ночью тот был освещен).

Закон, при определении объективного и субъективного критериев преступной небрежности, требует установления того факта, что лицо не проявило должную внимательность и предусмотрительность как к выполнению возложенной на него обязанности, так и к возможности предвидеть общественно опасные последствия.

Для того чтобы установить наличие преступной небрежности, необходима совокупность объективного и субъективного критериев, отсутствие хотя бы одного из них исключает вину, а значит и уголовную ответственность. В таких случаях имеет место случай (казус), например, двое мужчин сидели у края глубокого оврага и распивали спиртные напитки, поспорили, у них завязалась борьба и, не заметив края обрыва, они оба упали в овраг, в результате чего один из них погиб. Лицо, оставшееся в живых, не предвидело, не должно были и не могло предвидеть наступления указанных общественно опасных последствий, которые было признано судом несчастным случаем, что исключило его уголовную ответственность.

В уголовном праве существует сходное с небрежностью понятие – невиновное причинение вреда. Оно регламентировано ст. 28 УК РФ, согласно которой «Деяние признается совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать общественной опасности своих действий (бездействия) либо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий, и по обстоятельствам дела не должно было или не могло их предвидеть. Деяние признается также совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, хотя и предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но не могло предотвратить эти последствия в силу несоответствия своих психофизиологических качеств требованиям экстремальных условий или нервно-психологическим перегрузкам».

В случае невиновного причинения вреда интеллектуальный и волевой моменты совпадают с соответствующими моментами, присущими легкомыслию. Однако в отличие от легкомыслия предусмотрены критерии, которые исключают и его и вину в целом.

Для того чтобы установить факт невиновного причинения вреда необходима совокупность субъективного и одного из двух объективных критериев.

Субъективный критерий – это фактические психофизиологические качества конкретного лица, уровень его интеллектуального развития, волевые качества, состояние здоровья, физическая подготовка и т.д.

Первый альтернативный объективный критерий – экстремальные условия, которые выходят за рамки обычных для какой-либо и осложняют или обостряют её, в связи с чем требуют повышенного внимания и немедленного реагирования.

Второй альтернативный объективный критерий – нервно-психические перегрузки лица, которые выражаются в особом нервно-психологическом состоянии организма человека (например, переутомление).

Для признания невиновного причинения вреда нужно, чтобы субъективный критерий не соответствовал любому из указанных объективных критериев (т.е. чтобы психофизиологические качества лица не были подготовлены к экстремальным условиям или нервно-психологическим перегрузкам).

Уголовное право. Общая часть

В соответствии с законом, преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности (ст. 26 УК РФ).

По общему правилу преступление, совершенное по неосторожности, менее опасно, чем умышленное деяние, ибо в этих случаях лицо, как правило, не намеривается вообще совершать преступление. Чаще происходит нарушение каких-либо правил (техники безопасности, противопожарных, обращения с оружием, безопасности движения на автотранспорте и т.п.), которое влечет за собой наступление общественно опасных последствий, превращающих проступок в преступление.

Однако необходимо иметь в виду, что, во-первых, неосторожная форма вины — это одна из опасных разновидностей невнимательности, неосмотрительности, а иногда даже равнодушия и неуважения к интересам личности, общества в целом и, во-вторых, в условиях научно-технического прогресса заметно увеличивается число неосторожных преступлений практически во всех сферах деятельности человека.

Лица, обязанные по роду своей службы (работы) соблюдать определенные правила, требования, из-за беспечности, легкомыслия, недисциплинированности нарушают их, причиняя огромный ущерб жизни, здоровью людей, окружающей среде. Поэтому уголовно-правовые способы реагирования на совершение неосторожных преступлений вполне оправданы и социально необходимы.

Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий.

Интеллектуальный критерий преступного легкомыслия состоит из осознания виновным общественной опасности совершаемого действия (бездействия), предвидения абстрактной возможности наступления общественно опасных последствий.

Абстрактное предвидение означает, что лицо сознает неправомерность своих действий, понимает (предвидит), что такие действия в принципе могут повлечь за собой общественно опасные последствия, но считает невозможным их наступление в данном конкретном случае.

Волевой критерий определяется тем, что лицо не желает наступления последствий, более того, стремится не допустить их с помощью каких-то реально существующих факторов (сил).

Прежде всего виновный имеет в виду собственные личные качества — опыт, мастерство, силу, ловкость, профессионализм; действия других лиц, механизмов, даже стихийные силы природы. Однако расчеты его оказываются легкомысленными, самонадеянными. Виновный либо не знает законов развития причинной связи между деянием и грозящими последствиями, либо, что чаще встречается в судебной практике по делам с этим видом вины, не учитывает каких-то привходящих обстоятельств, которые существенно меняют развитие причинной связи. Не срабатывают механизмы, не включаются силы, на которые рассчитывало лицо.

Эта надежда, хотя и необоснованная, самонадеянная, существенно отличает преступное легкомыслие от косвенного умысла, при котором такой расчет вообще отсутствует. Виновный может «рассчитывать на авось», т.е. на удачу, везение, судьбу, но не на конкретные реальные обстоятельства и силы. По этой причине преступное легкомыслие является менее общественно опасным, чем косвенный умысел.

Преступное легкомыслие отграничивается от косвенного умысла по интеллектуальному и волевому критериям:

интеллектуальный критерий определяет характер предвидения — при косвенном умысле лицо предвидит реальную возможность наступления преступных последствий, а при легкомыслии — только их абстрактную возможность;

волевой момент как косвенного умысла, так и легкомыслия заключается в нежелании наступления последствий, однако при косвенном умысле лицо безразлично относится к их наступлению, либо сознательно их допускает, либо «надеется на авось», тогда как при легкомыслии оно рассчитывает на конкретные жизненные обстоятельства, которые способны предотвратить наступление последствий, однако этот расчет оказывается легкомысленным.

Преступная небрежность характеризуется тем, что лицо не предвидит возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия. Таким образом, интеллектуальный критерий состоит в том, что лицо не сознает общественной опасности совершаемых им действий (бездействия).

Происходит это потому, что лицо не намеревается совершать преступление, а нарушает какие-либо правила, запреты санитарно-эпидемиологические правила и т.п.) либо всем понятные житейские правила предосторожности. Отсюда — лицо не предвидит общественно опасных последствий своего деяния, причем непредвидение вовсе не означает отсутствие всякого психического отношения к происходящему, а представляет особую форму этого отношения. Непредвидение последствий при небрежности свидетельствует о пренебрежении лица к требованиям закона, правилам общежития, интересам других лиц.

Волевой критерий — лицо, при необходимой внимательности и предусмотрительности, должно было и могло предвидеть эти последствия. По существу, лицо, совершающее преступление с преступной небрежностью, упрекают за то, что оно, имея реальную возможность предвидеть общественно опасные последствия своих действий, не проявляет должной внимательности, осмотрительности, заботы, направленной на недопущение общественно опасных последствий.

Обязанность предвидеть последствия своих поступков теоретически, в идеале, является характерным признаком для всех дееспособных здравомыслящих людей. Но коль скоро в законе говорится об уголовной ответственности за проявленное кем-то преступно небрежное отношение к объектам, охраняемым именно уголовным законом, то и условия ответственности следует оговорить с предельной точностью.

Вопрос о возможности человека сознавать факт нарушения им каких-то правил и предвидеть наступившие в результате этого общественно опасные последствия должен решаться с учетом конкретной обстановки и индивидуальных особенностей лица, привлекаемого к уголовной ответственности. В соответствии с этим, в законе и науке уголовного права выделяются два критерия преступной небрежности: объективный и субъективный.

Объективный критерий преступной небрежности носит нормативный характер и означает, что обязанность предвидеть общественно опасные последствия возлагается на определенных лиц, которые должны выполнять свои обязанности, строго соблюдая предписанные правила поведения, проявляя должную внимательность и предусмотрительность. Обязанность предвидеть основывается на прямом указании закона либо вытекает из профессиональных обязанностей лица, из договорных, семейных отношений, правил общежития.

Однако для привлечения к уголовной ответственности одного объективного критерия недостаточно. Необходимо еще выяснить, мог ли конкретный человек, привлекаемый к уголовной ответственности, предвидеть общественно опасные последствия от его неправомерного поведения.

Субъективный критерий преступной небрежности означает индивидуальную способность лица по своим личностным качествам предвидеть наступление общественно опасных последствий от совершаемых им конкретных действий. Личностными (сугубо индивидуальными) качествами виновного считаются образовательный, интеллектуальный уровень развития, наличие или отсутствие отклонений в психике, профессиональный и жизненный опыт, состояние здоровья на момент выполнения действий, вызвавших наступление последствий, состояние опьянения и др.

Выяснение названных качеств и сопоставление их с особенностями ситуации, в которой совершается деяние, позволяет установить, могло ли данное лицо предвидеть общественно опасные последствия.

Являясь видом неосторожной вины, небрежность имеет некоторое сходство с преступным легкомыслием. Общим для них в интеллектуальном критерии является отсутствие предвидения виновным реальной возможности наступления общественно опасных последствий. Вместе с тем они различаются между собой по целому ряду признаков, относящихся как к интеллектуальному, так и волевому критериям.

Интеллектуальный критерий: при легкомыслии лицо осознает общественно опасный характер своих действий, тогда как при небрежности он не сознает опасности своего поведения; при легкомыслии лицо предвидит абстрактную возможность наступления последствий, а при небрежности не предвидит их наступления, однако должно было их предвидеть (объективный критерий) и могло их предвидеть (субъективный критерий).

Волевой критерий: в легкомыслии он характеризуется легкомысленным расчетом на предотвращение преступных последствий, основанном на реальных жизненных обстоятельствах, при небрежности — непроявлением должного напряжения психических процессов, которое не позволяет ему предвидеть наступление последствий своего поведения.

Преступную небрежность как вид неосторожной вины необходимо отграничивать также от случайного, невиновного причинения вреда. Случай (казус) может характеризоваться либо полным отсутствием как объективного, так и субъективного критериев преступной небрежности, либо отсутствием одного из них.

При невиновном причинении вреда лицо не предвидит, не должно и не могло предвидеть наступления общественно опасных последствий либо должно было, но не могло их предвидеть.

Таким образом, если отсутствуют и объективный, и субъективный критерии преступной небрежности либо один из них, лицо, допустившее наступление последствий, считается невиновным, а сами последствия оцениваются как несчастный случай.

Неосторожная форма вины и её виды

Неосторожная вина характеризуется невнимательным или недостаточно внимательным (безответственным) отношением лица к объектам уголовно-правовой охраны. При неосторожности отсутствует сознательное причинение соответствующего вреда.

Выделяются два вида неосторожной вины:

преступное легкомыслие (преступная самонадеянность);

преступная небрежность.

Легкомыслие. Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своего деяния, но без достаточных оснований рассчитывало на их предотвращение.

Интеллектуальный элемент легкомыслия характеризуется тем, что лицо:

Ø предвидит абстрактную возможность наступления общественно опасных последствий;

Ø осознаёт наличие реальной возможности предотвратить наступление наступления общественно опасных последствий.

Прежде всего, предвидение возможности наступления общественно опасных последствий при преступном легкомыслии означает осознание лицом того, что оно совершает деяние таким способом или использует такие средства, которые содержат в себе определённую опасность причинения вреда. Обычно указанное предвидение связано с осознанным нарушением каких-либо правил предосторожности.

Возможность наступления последствий предвидится лицом как абстрактная возможность. Лицо понимает, что при обычном развитии событий таящаяся в способе действий опасность может привести к причинению вреда, и возможность превратится в действительность. Зная о наличии такой опасности, лицо предпринимает определённые меры предосторожности для исключения наступления вреда. Именно поэтому лицо уверено, что с учётом предпринятых им мер вредные последствия не наступят. Предвидя последствия как возможные вообще, лицо считает их невозможными в данном конкретном случае, невозможными как результат его деяния. Это и означает для действующего субъекта абстрактный характер возможности наступления последствий.

Интеллектуальный элемент преступного легкомыслия включает также осознание лицом наличия реальной возможности предотвратить причинение вреда. Такое осознание является результатом обдумывания и оценки лицом способов противодействия вредоносному воздействию опасности, мер по её нейтрализации. Оно основывается на знании лицом объективных свойств используемых факторов как способных предотвратить наступление общественно опасных последствий.

Законодатель не включил в число признаков интеллектуального элемента легкомыслия осознание лицом общественно опасного характера своих действий. Объясняется это тем, что при легкомыслии отсутствует сознательное причинение вреда. Однако, нарушая меры предосторожности при общении с опасностью, лицо может осознавать, что существует определённый риск наступления последствий, т.е. что его действия таят в себе некоторую опасность. Тем не менее, эта опасность и её осознание неизмеримо малы в сравнении с сознательным причинением вреда. Важно чтобы риск не превращался в заведомое причинение вреда, свойственное косвенному умыслу.

Предвидение неизбежности наступления общественно опасных последствий при легкомыслии исключается.

Волевой элемент преступного легкомыслия может быть определён как активное нежелание наступления общественно опасных последствий, основанное на расчёте предотвратить их наступление.

Рассчитывая на предотвращение наступления общественно опасных последствий, лицо надеется на:

Ø совершение определённых действий по устранению опасности;

Ø свои собственные силы, навыки, способности и т.п.;

Ø на силы и умения других лиц;

Ø на свойства используемых предметов, средств, механизмов и т.п.

Необходимым условием волевого расчёта является наличие у лица знания о том, что любой из перечисленных факторов:

Ø существует реально;

Ø объективно обладает такими качествами и при том в такой степени, как это необходимо для предотвращения последствий;

Ø будет реально задействован для предотвращения последствий.

К характеристике расчёта относится также его легкомысленность. Расчёт будет считаться легкомысленным, если он сделан на недостаточных основаниях, т.е. лицо не предприняло всех мер, необходимых для предотвращения вреда.

Если расчёт лица был достаточно обоснован, то нет легкомыслия, а, следовательно, нет вины и ответственности.

Отграничение легкомыслия от косвенного умысла.

По интеллектуальному элементу:

Ø при косвенном умысле лицо сознаёт общественно опасный характер своего деяния, чего нет при легкомыслии;

Ø при косвенном умысле последствия предвидятся как результат совершаемого лицом конкретного действия, в то время как при легкомыслии есть предвидение абстрактной возможности наступления последствий, которые не должны наступить от действий лица;

Ø при легкомыслии лицо осознаёт свою возможность предотвратить последствия определёнными мерами, чего нет при косвенном умысле.

По волевому элементу:

при косвенном умысле сознательное допущение последствий или безразличное к ним отношение означают нежелание принять меры к предотвращению последствий, в то время как при легкомыслии активное нежелание последствий сопровождается принятием конкретных мер по недопущению вреда либо расчётом на иные конкретные обстоятельства, способные воспрепятствовать наступлению последствий.

Преступная небрежность. Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо, его совершившее, не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своего деяния, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло их предвидеть.

Интеллектуальный элемент преступной небрежности характеризуется тем, что лицо:

Ø не предвидит возможности наступления общественно опасных последствий;

Ø обладает способностью предвидеть наступление последствий при проявлении необходимой внимательности и предусмотрительности.

Волевой элемент преступной небрежности характеризуется тем, что лицо не проявляет волевых усилий для недопущения вредных последствий.

Ранее рассмотренные виды вины характеризовались наличием определённой активности сознания и воли лица по отношению к предстоящим действиям и их возможным последствиям.

При преступной небрежности сознание и воля лица пассивны в отношении наступающих последствий. В сознании лица нет информации о возможных последствиях, в силу чего не выражается и волевое отношение к таким последствиям.

При преступной небрежности сознание и воля лица бездействуют, т.е. в них отсутствуют те психические процессы, которые должны были и могли происходить.

Наступающие общественно опасные последствия при небрежности всегда являются субъективно неожиданными для лица и всегда являются побочным результатом его деятельности.

Бездействие сознания и воли при небрежности может быть поставлено в вину субъекту при наличии двух критериев:

Ø объективного;

Ø субъективного.

Объективный критерий небрежности выражен словами: «лицо должно было предвидеть наступление общественно опасных последствий».

Объективный критерий является мерой необходимой внимательности и предусмотрительности, которые лицо должно проявлять для избежания общественно опасных последствий.

Такой мерой являются установившиеся в обществе правила предосторожности. Эти правила могут касаться любых областей человеческой деятельности: от поведения в быту до техники безопасности на атомных электростанциях. Правила безопасного поведения могут быть общепринятыми (обращение с огнём в быту) или закреплёнными в различных инструкциях по технике безопасности. Точное следование требованиям правил исключает возможность причинения вреда.

Объективный критерий – это мера должного поведения безотносительно к индивидуальным особенностям действующего субъекта.

Поэтому объективный критерий можно определить следующим образом: должен предвидеть наступление общественно опасных последствий тот, кто нарушает меры предосторожности.

Субъективный критерий небрежности выражен словами: «лицо могло предвидеть наступление общественно опасных последствий».

Наличие возможности предвидения обеспечивается субъективными и объективными условиями. Субъективные условия относятся к характеристике индивидуальных особенностей конкретного лица: жизненный опыт, образование, профессиональность, уровень интеллекта и т.п. Объективные условия относятся к обстановке, в которой протекает деяние, и характеризуются отсутствием внешних препятствий для проявления лицом имеющихся у него способностей.

Поэтому субъективный критерий можно определить следующим образом: может предвидеть наступление общественно опасных последствий тот, кто обладает субъективными способностями, достаточными для предвидения последствий в конкретной обстановке.

Ответственность за небрежность наступает только при одновременном наличии двух критериев и объективного и субъективного. Отсутствие любого из них или сразу обоих исключает вину.

Если небрежность проявляется в связи с отсутствием специальных познаний (врачи, должностные лица и т.п.), то вопрос об ответственности решается в зависимости от наличия вины лица в незнании.

Небрежность

Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо, его совершившее, не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло их предвидеть (ч. 3 ст. 26 УК РФ).

Небрежность характеризуется двумя признаками: отрицательным и положительным.

Отрицательный признак — непредвидение лицом возможности наступления общественно опасных последствий — включает:

- отсутствие осознания общественной опасности совершаемого деяния;

- отсутствие предвидения преступных последствий.

Положительный признак состоит в том, что виновный должен был и мог проявить необходимую внимательность и предусмотрительность и предвидеть наступление фактически причиненных общественно опасных последствий. Этот признак устанавливается с помощью двух критериев: долженствование означает объективный критерий, а возможность предвидения – субъективный критерий небрежности.

Объективный критерий небрежности носит нормативный характер и означает обязанность лица предвидеть возможность наступления общественно опасных последствий с соблюдением требований необходимой внимательности и предусмотрительности. Эта обязанность может основываться на законе, на должностном статусе виновного, на профессиональных функциях или на правилах общежития и т. д.

Субъективный критерий небрежности означает персональную способность лица в конкретной ситуации и с учетом его индивидуальных качеств предвидеть возможность наступления общественно опасных последствий . Это означает, что возможность предвидения последствия определяется, во-первых, особенностями ситуации, в которой совершается деяние, а во-вторых, индивидуальными качествами виновного. Ситуация не должна быть чрезмерно сложной, чтобы задача предвидеть последствия была в принципе разрешимой. А индивидуальные качества виновного (его физические данные, уровень развития, образование, профессиональный и жизненный опыт, состояние здоровья, степень восприимчивости и т. д.) должны позволять правильно воспринять информацию, вытекающую из обстановки совершения деяния, и сделать обоснованные выводы и правильные оценки. Наличие этих двух предпосылок делает для виновного реально возможным предвидение общественно опасных последствий.

Во время совместного распития спиртных напитков М. поссорился с К. и в тот момент, когда она поднесла фарфоровую чашку ко рту, чтобы напиться, ударил ее рукой по лицу. Разбившейся чашкой было причинено повреждение глаза, которое само по себе, по оценке экспертизы, явилось средней тяжести вредом здоровью, но повлекло стойкие изменения глаза и неизгладимое обезображивание лица. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ квалифицировала действия М. как причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, поскольку, нанося удар по лицу, он не предвидел наступления тяжкого вреда здоровью, хотя должен был и мог предвидеть такие последствия (См.: БВС РФ. 1994. № 5. С. 5-6).

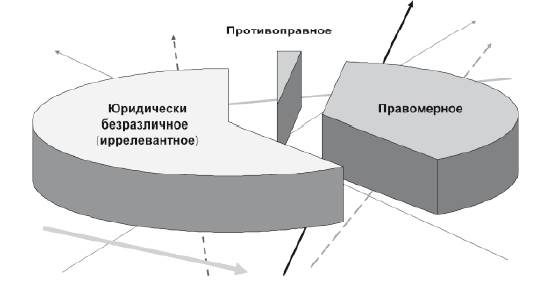

Психологическое содержание обоих видов умысла и обоих видов неосторожности представлено в таблице.

| Формы вины | Виды вины | Интеллектуальный элемент | Волевой элемент |

| Умысел | Прямой умысел | Осознание общественной опасности совершаемого деяния, предвидение неизбежности или реальной возможности его общественно опасных последствий | Желание наступления этих последствий |

| Косвенный умысел | Осознание общественной опасности совершаемого деяния, предвидение реальной возможности его общественно опасных последствий | Отсутствие желания наступления этих последствий, но сознательное допущение их наступления или безразличное к ним отношение | |

| Неосторожность | Легкомыслие | Предвидение абстрактной возможности общественно опасных последствий совершаемого деяния | Самонадеянный расчет на предотвращение этих последствий |

| Небрежность | Непредвидение общественно опасных последствий совершаемого деяния | Отсутствие волевых усилий, направленных на предвидение и предотвращение общественно опасных последствий |

Критерии небрежности: объективный (обязанность предвидеть общественно опасные последствия совершаемого деяния) и субъективный (возможность предвидеть эти последствия при проявлении необходимой внимательности и предусмотрительности).

Неосторожность как форма вины и ее виды

Неосторожность является второй формой вины, которая, в соответствии с ч. 1 ст. 26 УК РФ, представляет собой два вида: легкомыслие и небрежность. Особенностью этой формы вины является то, что она представляет собой определенные элементы неосмотрительности, невнимательности, игнорирование различных правил поведения, неуважение различных прав, интересов граждан общества и государства, что представляет собой общественную опасность. В связи с этим достаточно сказать о нередких в настоящее время транспортных катастрофах, связанных с гибелью людей. С неосторожностью связаны и деяния, повлекшие нарушения различных правил техники безопасности, ветеринарных и других правил, а также ряд экологических преступлений.

Следует отметить, что по неосторожности совершаются преступления только с материальным составом, т.е. когда законодатель в их объективную сторону включает определенные общественно опасные последствия.

Согласно ч. 2 ст. 26 УК РФ, преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело возможность наступления опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий. Из законодательной формулировки видно, что для преступного легкомыслия характерны предвидение возможности наступления общественно опасных последствий (интеллектуальный момент), а также самонадеянный расчет на предотвращение этих последствий (волевой момент).

Предвидением общественно опасных последствий своего действия или бездействия преступное легкомыслие сближается с умыслом, особенно с косвенным, и одновременно по этому же признаку отличается от преступной небрежности. Однако, хотя преступное легкомыслие по своему интеллектуальному моменту имеет некоторое сходство с косвенным умыслом, в то же время при косвенном умысле субъект предвидит наступление именно реальной возможности наступления вреда. При преступном легкомыслии такая возможность представляется только как абстрактная, поскольку лицо полагает, что вред не наступит. Как и при умысле, виновный здесь также сознает не только фактическую сторону, но и общественную опасность своего поведения.

И все же главное отличие преступного легкомыслия от косвенного умысла состоит в волевом моменте. При преступном легкомыслии волевой момент состоит в том, что субъект полагает, что ему удастся предотвратить общественно опасные последствия. Он надеется на определенные силы, личные качества (опыт, ловкость), на определенную обстановку (например, отсутствие людей на проезжей части дороги), конкретные обстоятельства, которые предотвратят наступление вредных последствий.

Однако в реальной обстановке его расчет на предотвращение последствий оказывается самонадеянным (безосновательным), и общественно опасный результат наступает. Так, водитель, управляя новым автомобилем, превышая дозволенную скорость, уверен в ее технической исправности, в своей опытности, сбивает пешехода из-за неисправности тормозов (во время торможения произошел разрыв тормозной трубки и вытекла тормозная жидкость), в результате чего наступила смерть потерпевшего.

При преступном легкомыслии следует установить, были ли у субъекта достаточные основания предполагать, что обстоятельства, на которые он надеется, могут предотвратить наступление преступных последствий. Примером преступного легкомыслия, а также отграничения его от косвенного умысла может служить следующий. Сторож по охране склада готовой продукции вынужден покинуть пост из-за внезапной болезни жены (об этом ему передали соседи по квартире). Уходя с поста, он подключил колючую проволоку, которой был огорожен склад к электросети и повесил на видном месте объявление с предупреждающей надписью о том, что забор находится под электрическим напряжением и что соприкосновение с забором опасно для жизни.

Проходящий мимо гражданин В., дотронувшись до забора, был смертельно травмирован. В связи с этим встает вопрос квалификации содеянного либо по ст. 105 УК РФ – убийство с косвенным умыслом, либо по ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Здесь необходимо тщательно изучить обстоятельства дела. Если из материалов уголовного дела будет установлено, что сторож сознательно допускал возможность наступления смерти гражданина В. или других лиц либо допускал в этом отношении безразличие к возможности наступления общественно опасных последствий – налицо убийство с косвенным умыслом.

Если же сторож, предвидя возможность наступления таких последствий относился к ним не безразлично (о чем свидетельствовало вывешенное им объявление об опасности), а надеялся на их предотвращение, при этом рассчитываться не на случайность, а на объективные обстоятельства, дававшие, по его мнению, основание для такого расчета (подход к складу был только с одной стороны, где висело объявление), то совершенное им преступление можно считать совершенным по неосторожности (ст. 109 УК РФ) в виде преступного легкомыслия.

Следующим видом неосторожной вины является преступная небрежность.

Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности должно, было и могло предвидеть эти последствия (ч. 3 ст. 26 УК РФ).

Следовательно, преступная небрежность как форма вины характеризуется двумя признаками: 1) отрицательным (непредвидение лицом преступных последствий своих действий (бездействия) и отсутствие понимания общественной опасности самого совершаемого деяния) и 2) положительным (лицо должно и могло было предвидеть наступление преступных последствий.

От прямого и косвенного умысла, а также от преступного легкомыслия преступная небрежность отличается непредвидением возможности наступления общественно опасных последствий.

Из законодательной формулировки преступной небрежности (ч. 3 ст. 26 УК РФ) следует, что субъект не осознает фактической стороны содеянного и не предвидит общественно опасных последствий (например, медсестра вводит в организм больного препарат, назначенный другому больному, что приводит к тяжким последствиям) или же сознает фактическую сторону своего деяния, но не предвидит общественно опасных последствий (например, Д. толкнул пьяного К. который преградил ему путь, с лестницы, в результате чего он, падая, разбил голову и скончался). В данном случае Д., сознательно толкая К. с лестницы, не предвидел возможности наступления смерти, однако по обстоятельствам дела (потерпевший был пьян, крутая лестница) должен был предвидеть, что в результате его действий К. мог упасть и получить такие повреждения, в результате чего наступит смерть.

Следовательно, существенным моментом, характеризующим небрежность, является обязанность субъекта предвидеть общественно опасные последствия своих действий, что и признается основанием ответственности при преступной небрежности.

Вопрос о том, мог ли субъект осознавать факт нарушения им правил предосторожности и предвидеть наступившие в результате этого общественно опасные последствия, необходимо решать с учетом конкретной обстановки и индивидуальных особенностей каждого конкретного лица, привлекаемого к уголовной общественности.

В связи с этим в науке уголовного права выделяются такие критерии преступной небрежности, как объективный и субъективный.

Объективный критерий заключается в обязанности лица предвидеть общественно опасные последствия («должно было»). Эта обязанность лица устанавливается специальными правилами, законами, должностными инструкциями, приказами и др.

Субъективный критерий характеризует индивидуальную способность конкретного человека предвидеть возможность наступления вреда («могло»).

При определении преступной небрежности объективный критерий используется лишь для того, чтобы установить, как должен был вести себя в данном случае субъект. Решение же вопросов о том, мог ли субъект в конкретном случае предвидеть общественно опасные последствия своих действий, возможно лишь на основе субъективного критерия.

В связи с этим, когда необходимо установить, мог ли конкретный субъект сознавать факт нарушения правил предосторожности и предвидеть их последствия, следует выяснить и вопросы о квалификации и степени подготовленности того или иного работника, о знании им специальных правил предосторожности (например, о технике безопасности, пожарной безопасности и т.п.), а в случае если он их не знает, то установить, имел ли он возможность знать их.

Следовательно, в отличие от рассмотренных выше форм вины (прямого, косвенного умыслов и преступного легкомыслия), при небрежности лицо не осознает общественной опасности своих действий и потому считает возможным их совершение. Например, М., работая на складе кладовщиком, для отопления помещения включил самодельный электронагревательный прибор. Во время обеденного перерыва он ушел со склада, но электроприбор не выключил.

В результате короткого замыкания, вызванного (как в последствии выяснилось) неисправностью электроприбора, на складе возник пожар, которым были уничтожены товары на крупную сумму денег. Совершая свои действия, М. не осознавал их общественной опасности, не предвидел возможности наступления общественно опасных последствий этих действий, но должен был и мог их предвидеть при необходимой внимательности. В данном случае в совершенном им преступлении налицо неосторожная вина в виде небрежности, что должно квалифицироваться по ст. 168 УК РФ.

Преступную небрежность следует отличать от невиновного причинения вреда (т.е. случая или казуса), так как они являются между собой пограничными состояниями. Неправильное их определение может привести к необоснованному обвинению лица в совершении преступления и вынесением в отношении его несправедливого приговора.

Согласно ч. 1 ст. 28 УК РФ, деяние признается совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать общественной опасности своих действий (бездействия) либо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий и по обстоятельствам дела не должно было или не могло их предвидеть. Случайное без умысла и неосторожности причинение общественно опасного вреда исключает вину в поведении лица, и поэтому в данных случаях оно не подлежит уголовной ответственности – из-за отсутствия субъективной стороны преступления.

Случайное причинение общественно опасного вреда качественно отличается от преступной небрежности из-за отсутствия объективного и субъективного критериев, либо одного из них. Как известно, вина есть психическое отношение человека к общественно опасному деянию. При случае (или казусе) же такое психическое отношение лица отсутствует. Например, Ф. в зимнее время при гололеде, падая сам, случайно толкнул проходящего рядом прохожего, который упал от его толчка, ударился головой о бордюр тротуара, в результате чего был причинен тяжкий вред его здоровью. В данном случае Ф. не предвидел и не мог предвидеть, что в результате его действий, вызванных такими обстоятельствами, могут наступить такие тяжкие последствия.

Особая разновидность случая как невиновного причинения вреда указывается законодателем в ч. 2 ст. 28 УК РФ. В соответствии с ней, деяние также признается совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, хотя и предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но не могло предотвратить эти последствия в силу несоответствия своих психофизических качеств требованиям экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам.

Как видно из законодательной формулировки, такая разновидность случая (казуса), как правило, связана с экстремальными условиями и большими нервно-психическими перегрузками, когда, например, водитель, спасая людей, вывозит их из зоны стихийного бедствия несколько суток подряд без отдыха и в результате этого совершает дорожно-транспортное происшествие, заснув за рулем. В данном случае водитель мог предвидеть, что может совершить дорожно-транспортное происшествие, но в силу указанных выше причин не мог его предотвратить.

Комментарии к ст. 2.2 КОАП РФ

1. В статье 1.5 установлено, что лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Вина является одним из важнейших признаков любого административного правонарушения. Специфические особенности признания виновным в совершении административного правонарушения юридического лица изложены в ч. 2 ст. 2.1 Кодекса.

Одни правонарушения могут совершаться только умышленно, другие предполагают только неосторожную вину. В то же время есть немало правонарушений, которые могут совершаться как умышленно, так и по неосторожности.

В настоящей статье раскрывается содержание признаков обеих форм вины: умысла и неосторожности. Описание этих признаков максимально приближено к описанию форм вины, которые содержатся в ст. ст. 24 – 26 УК РФ. Близкое сходство упомянутых норм естественно, ибо разграничение преступления и административного правонарушения в основном проходит по объективной стороне составов правонарушений, а не по субъективной.

В то же время при определении составляющих элементов вины административного правонарушения признак общественной опасности, наличествующий в преступлении, заменен признаком “вредные последствия”, опять же с учетом характера совершаемых действий (бездействия) и наступивших последствий, присущих административному правонарушению.

2. В ч. 1 настоящей статьи раскрывается понятие умышленной вины. Ее наличие необходимо во всех случаях, когда лицо привлекается к ответственности за правонарушение, совершаемое только по умыслу. В статьях Кодекса прямо указывается на ряд составов административных правонарушений, наказуемость которых наступает лишь при наличии умышленной вины (умышленное уничтожение или повреждение печатных материалов, относящихся к выборам, референдуму, – ст. 5.14; умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества – ст. 7.17; умышленное невыполнение требований прокурора – ст. 17.7; умышленное повреждение или срыв печати – ст. 19.2; умышленная порча удостоверения личности гражданина – ст. 19.16, умышленная порча или уничтожение военного билета – ст. 21.7 и др.).

О совершении правонарушения умышленно свидетельствуют такие слова диспозиций статей Особенной части Кодекса, как “сокрытие”, “уклонение”, “отказ”, “принуждение”, “изготовление”, “распространение”, “сбыт”, “воспрепятствование”, “подкуп”, “заведомо ложное”, “неповиновение”, “вмешательство”. Однако в большинстве случаев вывод о субъективной стороне состава административного правонарушения можно сделать лишь на основе анализа всех признаков, приведенных в соответствующей статье Особенной части Кодекса.

3. Умышленная вина в настоящей статье представляет конструкцию, из которой должно быть видно отношение виновного к совершаемому им действию (бездействию) и наступившим в результате их совершения вредным последствиям (см. комментарий к ст. 2.1). В некоторых статьях Особенной части Кодекса состав умышленного правонарушения предполагает установление возможных последствий противоправного действия (см., например, ст. 8.38 об ответственности за нарушение правил охраны рыбных запасов).

4. В формальных составах административных правонарушений умышленная вина заключается в осознании лицом противоправного характера совершаемого действия или бездействия, т.е. их незаконности. Например, уничтожая или разоряя муравейники, гнезда, норы или другие места обитания животных, лицо сознает, что эти действия являются противоправными (см. ст. 8.29 Кодекса). Не требуется, чтобы нарушитель точно знал, каким органом совершение тех или иных действий запрещено, какое наказание грозит за совершение правонарушения.

В подавляющем большинстве случаев вопрос об осознании противоправности совершаемого умышленного действия не встает, поскольку обычно речь идет об очевидно недопустимых действиях, о противоправности которых широко информировано население.

5. В материальных составах административных правонарушений умышленная вина кроме осознания противоправности совершаемого действия или бездействия включает также отношение нарушителя к наступившим вредным последствиям. Лицо предвидит эти последствия и желает их наступления, либо сознательно допускает их наступление, либо относится к ним безразлично. В зависимости от волевого момента различают прямой умысел, когда лицо желает наступления последствий, и косвенный, когда оно лишь сознательно допускает их наступление.

6. В ч. 2 данной статьи раскрывается содержание неосторожной вины. В тех случаях, когда в самой норме такое разграничение не проводится, но она допускает обе формы вины, совершение действий по неосторожности может служить основанием для назначения менее строгого наказания в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Кодекса. В нем мало статей, в которых бы указывалось, что приведенные в них правонарушения могут совершаться только по неосторожности. Таким составом правонарушения является небрежное хранение пользователем материалов и данных государственного картографо-геодезического фонда, повлекшее утрату таких материалов и данных (ст. 7.26).

В ч. 2 статьи неосторожная вина определяется применительно к материальным составам административных правонарушений и связывается исключительно с отношением нарушителя к последствиям своего действия. Неосторожная вина состоит в том, что, совершая то или иное действие, лицо, как правило, не осознает его противоправности, но должно было и могло это осознавать.

7. Различаются две формы неосторожной вины: легкомыслие – это предвидение лицом возможности наступления вредных последствий своего действия или бездействия, соединенное с самонадеянным расчетом их предотвратить, и небрежность – непредвидение такой возможности при условии, что лицо должно было и могло предвидеть наступление указанных в законе последствий.

Для выяснения, должно ли было лицо предвидеть вредные последствия своего действия или бездействия, необходимо установить объективные условия, в которых оно находилось. Обязанность предвидения вредных последствий может быть обусловлена характером выполняемых лицом служебных обязанностей и требованиями правил общежития, как, например, при уничтожении или повреждении леса в результате небрежного обращения с огнем.

8. От неосторожной вины нужно отличать невиновное причинение вреда, так называемый казус, или случай, при котором лицо не несет ответственности. Для последнего характерно, что лицо не должно было и не могло предвидеть вредные последствия, наступившие в результате совершаемого действия. С невиновным причинением вреда – “случаем” – иногда приходится встречаться при рассмотрении дел об административных правонарушениях на транспорте.

Субъективная сторона преступления

Субъективная сторона преступления – характеристика вины и мотива преступления; по российскому уголовному праву без вины лица нет состава преступления, не может быть уголовной ответственности и наказания.

Субъективная сторона преступления – это психическое отношение лица к совершенному деянию, его последствиям, иначе говоря, это – вина. Действие или бездействие – всегда акт человеческого поведения, находящийся под контролем его разума и воли.

Вина может выражаться в форме умысла или неосторожности.

Вина – психическое отношение лица к своему противоправному поведению и его последствиям. Необходимое условие уголовной ответственности; выражается в формах.

Умышленная – осознавал (понимал) недопустимость (противоправность) своего поведения и связанных с ним результатов и предвидел их

- Прямой умысел – желал их наступления

- Косвенный умысел – сознательно допускал

Неосторожная – предвидел; не предвидел.

- Самонадеянность – легкомысленно рассчитывал предотвратить

- Небрежность – должен был и мог предвидеть

Преступление признается совершенным умышленно, если человек, его совершивший, сознавал общественно-опасный характер своего действия или бездействия, предвидел его общественно опасные последствия и желал их или сознательно допускал наступление этих последствий.

Ирек Хабибуллин избил Володю Иванова за то, что тот, якобы был с ним груб на дискотеке. В результате Володя получил телесные повреждения и три недели болел и не ходил на занятия. Ирек, избивая Володю, знал, что совершает запрещенное законом действие, предвидел и желал нанесения вреда здоровью и достоинству Володи. Следователь записал в постановлении о привлечении Хабибуллина к уголовной ответственности, что тот действовал с прямым умыслом.

Преступление признается совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своего действия или бездействия, но легкомысленно рассчитывало на их предотвращение либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть.

В действующем уголовном кодексе примерно пятая часть статей предусматривает ответственность за неосторожное совершение преступлений. По неосторожности совершаются обычно такие преступления, как нарушения правил движения и эксплуатации транспорта, халатность, нарушение правил охраны труда, небрежное хранение огнестрельного оружия и другие.

Юра и Леонид, которым недавно исполнилось по шестнадцать лет, находясь в лесу, разожгли костер. Стоял летний знойный день. Уходя с поляны, Юра предложил потушить костер. Леонид ответил, что хворост уже догорел и он сам собою потухнет. Через некоторое время после их ухода поднялся ветер, который раздул тлеющие головешки, и от них вспыхнул лесной пожар. Мальчики не предвидели, что от потушенного костра вспыхнет пожар, не желали этого. Но в силу своего возраста они должны были и могли это предвидеть. Вина Юрия и Леонида выражается в форме неосторожности.

Действия человека обусловлены при совершении преступления определенными мотивами и направлены на достижение определенных целей. Правильная оценка любого поведения невозможна без учета мотива и цели. Мотив и цель – психические, явления, образующие вместе с виной субъективную сторону преступления.

Цель – обусловленные определенным и потребностями и интересами внутренние побуждения лица, которые вызывают у лица решимость совершить преступление и которыми оно руководствуется при его совершении, может быть отягчающим или смягчающим вину обстоятельством (корысть, жалость и т.д.)

Мотив – мысленная модель будущего результата, к достижению которого стремится лицо при совершении преступления

Умышленное преступление опаснее, чем неосторожное, Умышленные преступления совершаются в семь-восемь раз чаще, чем неосторожные. Об этом свидетельствуют и различия в санкциях за них. Например, убийство предусматривает лишение свободы сроком до пятнадцати лет, а при отягчающих обстоятельствах – до двадцати лет или смертную казнь; причинение смерти по неосторожности – лишение свободы до трех лет. Опасность неосторожных преступлений тоже нельзя недооценивать. По общему правилу неосторожные преступления являются результатом легкомыслия, беспечности, небрежного обращения с источниками повышенной опасности (техникой, огнем, оружием, взрывчатыми веществами и т.д.). Да вы и сами можете вспомнить примеры из литературы, кинофильмов, когда неосторожное поведение влекло за собой тяжкие последствия.

Лучшие адвокаты нашего бюро “Сайфутдинов и партнеры” оказывают юридические услуги на всей территории Республики Татарстан.

Если Вам нужна консультация адвоката по уголовным преступлениям в городах Набережные Челны, Казань, Альметьевск, Нижнекамск, Мензелинск, Елабуга, Бугульма, Заинск, Сарманово, Менделеевск, Чистополь, позвоните нам: 8-917-251-21-84, 8 (8552) 58-04-20, 8-903-318-22-08 или напишите: mail@advokatrt116.ru

Напоминаем, что адвокаты нашего бюро проводят бесплатную юридическую консультацию по уголовным, семейным, гражданским делам, жилищным и другим вопросам каждую пятницу с 9 до 12 часов в нашем офисе по адресу: Набережные Челны, проспект Мира, дом 22, офис 255 (7/02, подъезд

Неосторожная форма вины, её виды, значение.

Неосторожность — это форма вины, которая бывает двух видов: преступное легкомыслие и преступная небрежность. В соответствии с ч. 2 ст. 26 УК РФ преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своего действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на их предотвращение.

В ч. 2 ст. 26 УК интеллектуальный элемент преступного легкомыслия характеризуется указанием на предвидение только возможности наступления общественно опасных последствий, и ничего не сказано об осознании лицом факта совершения им общественно опасных действий. Однако при этом следует учитывать, что практически невозможно предвидеть опасность совершаемых последствий, не осознавая опасности самих действий, приведших к их наступлению. Поэтому лицо осознает лишь характер противоправности своего поведения и предвидит возможность наступления общественно опасных последствий.

Предвидение возможности наступления общественно опасных последствий является разновидностью осознания фактической стороны совершаемого деяния. Следовательно, интеллектуальный элемент легкомыслия во многом совпадает с интеллектуальным элементом косвенного умысла. Однако если при преступном легкомыслии лицо предвидит абстрактную возможность наступления общественно опасных последствий, то при косвенном умысле — реальную возможность их наступления.

Таким образом, при совершении неосторожного преступления все оттенки психического процесса лица, отражающие внутреннюю структуру содержания этой формы вины, уголовным правом объединяются в два вида – легкомыслие и небрежность.

Волевой элемент легкомыслия характеризуется тем, что лицо не только не желает наступления общественно опасных последствий, но, без достаточных к тому оснований, самонадеянно рассчитывает на их предотвращение и стремится к этому. Однако в силу самонадеянности расчет этот оказывается необоснованным, и последствия все же наступают.

Расчет без достаточных оснований предотвратить последствия своих действий — всегда расчет на конкретные обстоятельства, которые должны, по убеждению виновного, не допустить наступления предвиденных им последствий. Это может быть профессиональная подготовка, собственная ловкость, находчивость в критический момент и т.д. Типичным примером преступного легкомыслия является весьма распространенный случай, когда водитель автомашины без достаточных оснований превышает скорость, рассчитывая на свой профессиональный опыт вождения. Но его расчет оказывается самонадеянным, и он совершает наезд на пешехода.

Таким образом, различие между косвенным умыслом и преступным легкомыслием следует проводить в основном по волевому элементу. При косвенном умысле лицо сознательно допускает наступление предвиденных последствий преступления, либо безразлично относится к их наступлению, а при преступном легкомыслии виновный без достаточных к тому оснований рассчитывает их избежать.

Другим видом неосторожной вины является преступная небрежность. Согласно ч. 3 ст. 26 УК РФ она характеризуется не предвидением со стороны лица возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности оно могло и должно было предвидеть эти последствия.

Интеллектуальный момент преступной небрежности характеризуется отрицательным и положительным признаками. Отрицательный признак преступной небрежности — не предвидение возможности наступления общественно опасных последствий. Именно этим признаком небрежность отличается от прямого и косвенного умысла, а также от преступного легкомыслия. Только при преступной небрежности лицо, совершая преступление, не предвидит ни неизбежности, ни возможности наступления общественно опасных последствий. Здесь отсутствует как осознание опасности совершаемого деяния, так и предвидение наступления общественно опасных последствий.

Положительный признак интеллектуального момента преступной небрежности состоит в том, что виновный должен был и мог предвидеть наступление фактически причиненных общественно опасных последствий.

В ч. 3 ст. 26 УК при характеристике преступной небрежности отсутствует указание на волевой элемент этого вида неосторожной вины. Однако волевой элемент здесь подразумевается. Воля лица при преступной небрежности направлена на достижение других целей, не препятствующих наступлению опасных последствий. Виновный не мобилизует свою волю на поиск путей и средств для предотвращения опасных последствий.

Уголовная ответственность за преступления, совершенные в виде преступной небрежности, обосновывается тем, что виновный, несмотря на то, что он не предвидел возможности наступления общественно опасных последствий, должен был и мог их предвидеть.

Долженствование означает объективный критерий преступной небрежности, а возможность предвидения последствий — субъективный критерий. Только наличие обоих критериев позволяет констатировать этот вид неосторожности.

Объективный критерий, выраженный в законе словами «должен был предвидеть», носит нормативный характер, т.е. он закреплен в конкретных правилах, которых должны придерживаться граждане в процессе своей профессиональной деятельности, дома и в общественных местах. К таким правилам относятся — правила пользования электроприборами, газовыми плитами, правила техники безопасности, правила обращения с огнестрельным оружием, взрывчатыми, огнеопасными веществами и т.д.

Следует учитывать, что сама по себе обязанность лица предвидеть возможность наступления преступных последствий еще не является достаточным основанием для привлечения к уголовной ответственности за содеянное. Важно еще установить, что это лицо в данной конкретной ситуации имело реальную возможность («могло») предвидеть наступление общественно опасных последствий. При этом необходимо еще установить субъективный критерий преступной небрежности.

Субъективный критерий должен в каждом конкретном случае учитываться индивидуально, исходя из личностных особенностей субъекта. Способность предвидеть результаты своих деяний у разных людей различна. Она может быть обусловлена уровнем образования, профессиональными навыками, специальной подготовкой и др.

Вопрос о так называемой двойной — «сложной», или «смешанной», — форме вины на протяжении многих лет был дискуссионным в науке уголовного права. Законодательное закрепление двух форм вины при совершении одного преступления завершило многолетние дискуссии. Статья 27 УК РФ установила уголовную ответственность за преступления, совершаемые с двумя формами вины.

Встречаются ситуации, предусмотренные отдельными статьями УК, когда наступление тяжких последствий отягчает содеянное и представляет собой квалифицированный вид данного преступления. При этом, если основной состав преступления с субъективной стороны характеризуется умышленной виной, то отношение виновного к тяжким последствиям, предусмотренным квалифицированным составом данного преступления, характеризуется неосторожностью. В этом случае имеет место быть двойная форма вины.

В УК возможные случаи преступлений, совершаемых с двумя формами вины, определены в статьях Особенной части, например, в ч. 4 ст. 111 УК говорится об ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего по неосторожности его смерть. Иными словами, виновный умышленно причиняет тяжкий вред здоровью, а к наступлению смерти потерпевшего относится по неосторожности.

При этом неосторожность может быть как в виде легкомыслия, так и в виде небрежности. В УК преступления с двумя формами вины получили довольно четкое выражение. Если законодатель при описании квалифицирующих признаков того или иного преступления указывает на наступление конкретных тяжких последствий по неосторожности, то в данном случае имеет место преступление с двумя формами вины.

Необходимо помнить, что если сам факт нарушения соответствующих правил при отсутствии тяжких последствий образует всего лишь состав административного правонарушения, то неосторожное отношение к тяжким последствиям не создает двух форм вины, а преступление считается неосторожным (например, ч. 1 или ч. 2 ст. 264 УК РФ).

Преступления, совершенные с двумя формами вины, согласно ст. 27 УК РФ признаются совершенными умышленно.

Неосторожная форма вины и ее виды.

Преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности (ст.26 УК РФ).

По общему правилу преступление с неосторожной формой менее опасно, чем умышленное, ибо лицо вообще не намеривается совершать преступление. Чаще всего происходит нарушение каких либо инструкций (по технике безопасности, противопожарных, обращения с оружием и т.п.), которое влечет общественно опасные последствия, превращающие проступок в преступление. Такие преступления совершаются в любой сфере деятельности человека.

Однако необходимо иметь в виду, что, во-первых, неосторожная форма вины – это одна из опасных разновидностей невнимательности, неосмотрительности, а иногда и равнодушия, неуважения к интересам личности и общества в целом. Во-вторых, в условиях научно-технического прогресса число неосторожных преступлений во всех сферах деятельности человека увеличилось. Лица, обязанные по роду своей службы (работы) соблюдать определенные требования, из-за беспечности, легкомыслия, недисциплинированности нарушают их, причиняя огромный ущерб жизни, здоровью людей и окружающей среде. К неосторожным преступлениям в сфере профессиональной деятельности относятся: неоказание помощи больному, нарушение ветеринарных правил и т. п. К неосторожным преступлениям, совершаемым в быту, относятся такие, как, неосторожное тяжкое или менее тяжкое телесное повреждение, неосторожное уничтожение или повреждение государственного, общественного либо личного имущества граждан, повлекшее тяжкие последствия, небрежное хранение огнестрельного оружия, если это повлекло тяжелые последствия.

Неосторожные преступления квалифицируются, как правило, по последствиям, а также по способам их причинения, по сфере деятельности, в которой они наступают. Не наступление последствий причинивших вред, по общему правилу, исключает ответственность за неосторожное создание опасности причинения вреда.

По ст. 26 УК РФ можно выделить две формы неосторожных преступлений – преступление, совершенное по легкомыслию и преступление по небрежности.

Преступление по легкомыслию

Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий (ст.26 УК РФ).

По своему интеллектуальному критерию преступное легкомыслие состоит из:

1. Осознания виновным общественной опасности совершаемого действия (бездействия);

2. Предвидения абстрактной возможности наступления общественно опасных последствий.

Абстрактное предвидение означает, что лицо осознает неправомерность своих действий, понимает (предвидит), что такие действия вообще, в принципе, могут повлечь за собой общественно опасные последствия, но считает невозможным их наступление в данном конкретном случае.

Волевой критерий этого преступления состоит в том, что лицо не желает наступления последствий, более того, стремиться не допустить их с помощью каких-либо реально существующих факторов (сил).

Преступное легкомыслие, как форма вины, представляет опасность тем, что лицо сознательно нарушает правила предосторожности, хотя и не желает вредных последствий.

Преступная небрежность

Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия (ст.26 УК РФ).

Интеллектуальный критерий состоит в том, что лицо не сознает общественной опасности совершаемых им действий (бездействия). Происходит это потому, что оно не намеривается совершать преступление. Лицо нарушает какие-либо нормы, запреты либо всем понятные житейские правила предосторожности. Следовательно, лицо не предвидит общественно опасных последствий своего деяния, причем это не означает отсутствия всякого психического отношения к происходящему, а представляет особую форму этого отношения. Не предвидение последствий при небрежности свидетельствует о пренебрежении лица к требованиям закона, правилам общежития, интересам других лиц.

Волевой критерий означает, что лицо при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия. По существу лицо, действующее с преступной небрежностью, упрекают за то, что имея реальную возможность предвидеть свои общественно опасные последствия, оно не проявляет должной внимательности, осмотрительности, направленной на то, чтобы не допустить наступления этих последствий.

Обязанность предвидеть последствия свих действий является характерным признаком для всех дееспособных людей. Поэтому вопрос о возможности человека сознавать факт нарушения им каких-то правил и предвидеть наступившие в результате этого общественно опасные последствия должен решаться с учетом конкретной обстановки и индивидуальных особенностей лица, привлекаемого к уголовной ответственности. В соответствии с этим в законе и науке уголовного права выделяют два критерия преступной небрежности: объективный и субъективный.

Объективный критерий носит нормативный характер и означает, что обязанность предвидеть общественно опасные последствия возлагается на определенных лиц, которые должны выполнять свои обязанности, строго соблюдая предписанные правила поведения, проявляя должную внимательность и предусмотрительность. Обязанность предвидеть основывается на прямом указании закона либо вытекает из профессиональных обязанностей лица, договорных, семейных отношений.

Однако для привлечения к уголовной ответственности одного субъективного критерия недостаточно. Необходимо еще выяснить, мог ли конкретный человек, привлекаемый к уголовной ответственности, предвидеть общественно опасные последствия своего неправомерного поведения.

Субъективный критерий преступной небрежности означает индивидуальную способность лица своими личными качествами предвидеть наступление общественно опасных последствий. Личностными (сугубо индивидуальными) качествами виновного считаются образовательный, интеллектуальный уровень, наличие или отсутствие отклонений в психике, профессиональный и жизненный опыт, состояние здоровья на момент выполнения данных действий и другие. Выявление всех этих качеств и сопоставление их с особенностями ситуации, в которой совершается деяние, позволяет установить, могло ли данное лицо предвидеть общественно опасные последствия.

Преступную небрежность как вид неосторожной вины необходимо отграничивать от случайного невиновного причинения вреда. Случай, «казус», может характеризоваться либо полным отсутствием как объективного, так и субъективного критерия преступной небрежности, либо отсутствием одного из них. При невиновном причинении вреда лицо не предвидит, не должно и не могло предвидеть наступления общественно опасных последствий либо должно, но не могло их предвидеть. Например, рабочий мясокомбината, играя в обеденный перерыв со своим приятелем, из озорства надел ему на голову бумажный мешок из-под костной муки. Остатки муки попали в глаза потерпевшему, в результате чего он ослеп. Объективный критерий в этом случае имеется – все рабочие данного комбината должны знать свойства костной муки и не допускать нарушения правил безопасности при обращении с мешком. Однако субъективным критерий небрежности – лицо могло предвидеть наступление вредных последствий – отсутствует. Рабочий ранее не имел дело с костной мукой, не знал ее свойств, не прошел соответствующего инструктажа по технике безопасности.

Таким образом, если отсутствует объективный и субъективный критерии преступной небрежности либо нет одного из них, лицо, допустившее наступление последствий, считается невиновным, а сами последствия расцениваются как несчастный случай.

Невинное причинение вреда имеет место и в том случае, когда лицо, совершившее то или иное деяние, хотя и предвидело наступление общественно опасных последствий, но не могло предотвратить их в силу несоответствия своих психофизиологических качеств требованиям экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам. Это не распространяется на те случаи, когда общественно опасное деяние возникло по вине самого лица, поскольку оно не обладало достаточными навыками к выполнению той или иной работы и скрыло эти обстоятельства или добровольно привело себя в такое состояние, в котором не могло совершить необходимые, соответствующие ситуации действия, в результате употребления наркотиков, алкоголя и т.п.

С учетом рассмотренного материала в преступлении по легкомыслию и преступлении по небрежности можно выделить сходства и отличия по двум основным критериям оценки.

Общее для них в интеллектуальном критерии – отсутствие предвидения реальной возможности наступления общественно опасных последствий. Вместе с тем они различаются по целому ряду признаков, относящихся как к интеллектуальному, так и к волевому критерию.

1) при легкомыслии лицо осознает общественно опасный характер свих действий, тогда как при небрежности этого нет;

2) при легкомыслии лицо предвидит абстрактную возможность наступления последствий, а при небрежности – не предвидит, хотя должно (объективный критерий) и могло (субъективный критерий) их предвидеть.

1) в легкомыслии он характеризуется легкомысленным расчетом на предотвращение преступных последствий, основанном на реальных жизненных обстоятельствах;

2.) при небрежности – не проявлением должного напряжения психических процессов, которое не позволяет ему предвидеть последствия своего поведения.

Небрежность как вид неосторожности

Считается, что преступление совершено по небрежности, если виновное лицо не предвидело, что могут наступить общественно неблагоприятные последствия в результате его действий, или бездействия, хотя при необходимой предусматрительности и внимательности должно и могло их предвидеть. Интеллектуальный момент при небрежности отличает его от других видов вины. Виновное лицо не осознает общественную опасность деяния и не предвидит возможности наступления неблагоприятных преступных последствий.

Небрежность, как разновидность вины, можно охарактеризовать при помощи 2-х критериев:

- объективный критерий, то есть «должен предвидеть, долженствование» – объективно присутствующая урегулированность нормативными актами должного и необходимого поведения, при котором наступление общественно опасных последствий исключено; должное поведение определяется законодательством, служебными инструкциями, уставами, наставлениями, правилами «общежития» и т.д.;

- субъективный критерий, то есть «мог предвидеть» – обусловлен индивидуальными особенностями виновного лица (служебное положение, специальное образование, место совершения деяния, условия протекания трудовой деятельности и др.).

Привлечение лица к уголовной ответственности возможно только при установление обоих критериев. Чаще всего небрежность наблюдается при нарушении эксплуатации транспортных средств, нарушении правил безопасности и охраны труда, халатности.

По своему интеллектуальному элементу легкомыслие имеет некоторое сходство с косвенным умыслом. Но если при косвенном умысле виновный предвидит реальную (т.е. для данного конкретного случая) возможность наступления общественно опасных последствий, то при легкомыслии эта возможность предвидится как абстрактная: субъект предвидит, что подобного рода действия вообще могут повлечь за собой общественно опасные последствия, но полагает, что в данном конкретном случае они не наступят.

Легкомыслие как вид неосторожности

Легкомыслие – это преступное деяние, при котором лицо предвидело, что могут наступить общественно опасные последствия, самонадеянно рассчитывало, что что такие действия можно предотвратить, без достаточных на то оснований. Легкомыслие в качестве интеллектуального момента заключается в том, чтобы предвидеть возможность наступивших последствий.

Готовые работы на аналогичную тему

Например, если водитель автомобиля превышает скорость в жилом районе, он предвидит, что из переулка может выехать велосипедист, из ворот дома – выбежать ребенок, и водитель может причинить вред здоровью и даже смерть какому-либо лицу. Водитель предвидит, что при превышении скорости может наехать на пешехода или велосипедиста, однако для себя эту возможность исключает.

Законодатель не ввел в понятие вины психическое отношение к деянию, так как без наступления последствий оно не обладает уголовно-правовым значением. Это будет дисциплинарным проступком, административным правонарушением, или вообще не будет отнесено к сфере регулирования отрасли права.

К волевому моменту легкомыслия относится самонадеянный, неосновательный расчет на предупреждение предвидимых последствий. Лицо рассчитывало на обстоятельства, которые могли бы, по мнению виновного, не допустить общественно опасных последствий. Такими реальными обстоятельствами могут стать личные качества самого участника нарушения (ловкость, сила, быстрота реакции, профессиональное мастерство), силы природы, свойства технических механизмов. Виновное лицо при легкомыслии предвидит только абстрактную возможность того, что может наступить общественно опасное последствие.

Законодательно трактовка интеллектуального момента легкомыслия имеет много общего с интеллектуальным моментом косвенного умысла. Это делает необходимым проводить между данными видами вины разграничение. Для косвенного умысла характерно, что виновный предвидит возможность наступления опасных последствий. Это предопределяется содержанием первого деяния, которое ведет к конкретному последствию (например, выстрел в человека приведет к его смерти).

Еще одной отличительной чертой легкомыслия является содержание волевого момента. Субъект, при косвенном умысле не желает, чтобы наступили опасные последствия, однако сознательно допускает их, принимает или относится безразлично. Виновный при легкомыслии сознательно не допускает, не желает и не относится с безразличием. Его воля и сознание активны, он применяет волевые усилия для того, чтобы их предотвратить. Он полагается на реальные обстоятельства. Однако его усилия оказываются недостаточными, решение самонадеянным, вследствие чего наступают преступные последствия.

По каждому уголовному делу, связанному с нанесением вреда здоровью средней тяжести или тяжкого вреда, причинением смерти, необходимо установление различий между легкомыслием и иным деянием, опасность умышленного причинения неблагоприятных последствий намного выше, чем при легкомыслии.